Kasper:

Feigheit, bist du noch da?

Und Lüge, auch du?

Ich hör ein dunkles Ja.

Das Unglück ist noch da.

Und ich bin noch im Zimmer wie immer.

(Vaters Garten)

«Und? [wenn man sich seine Kinder aussuchen könnte:] Würdest du nochmals einen Sohn wählen, wie ich einer bin?», fragt der Puppenkasper. «Um Himmels willen!», ruft Mutter Hase: «Das sind Fragen!» Nach kurzer Überlegung meint sie aber: «Vielleicht schon einen einfacher Denkenden.» «Und du, Vater?», fragt der Puppenkasper. «Also früher», sagt da Vater Hase, «war uns wind und weh, wenn es hiess: Der Peter kommt. Weil wir wussten, wenn wir nur ein falsches Wort sagen, ist der Teufel im Dach.»

Wurzelbehandlungen

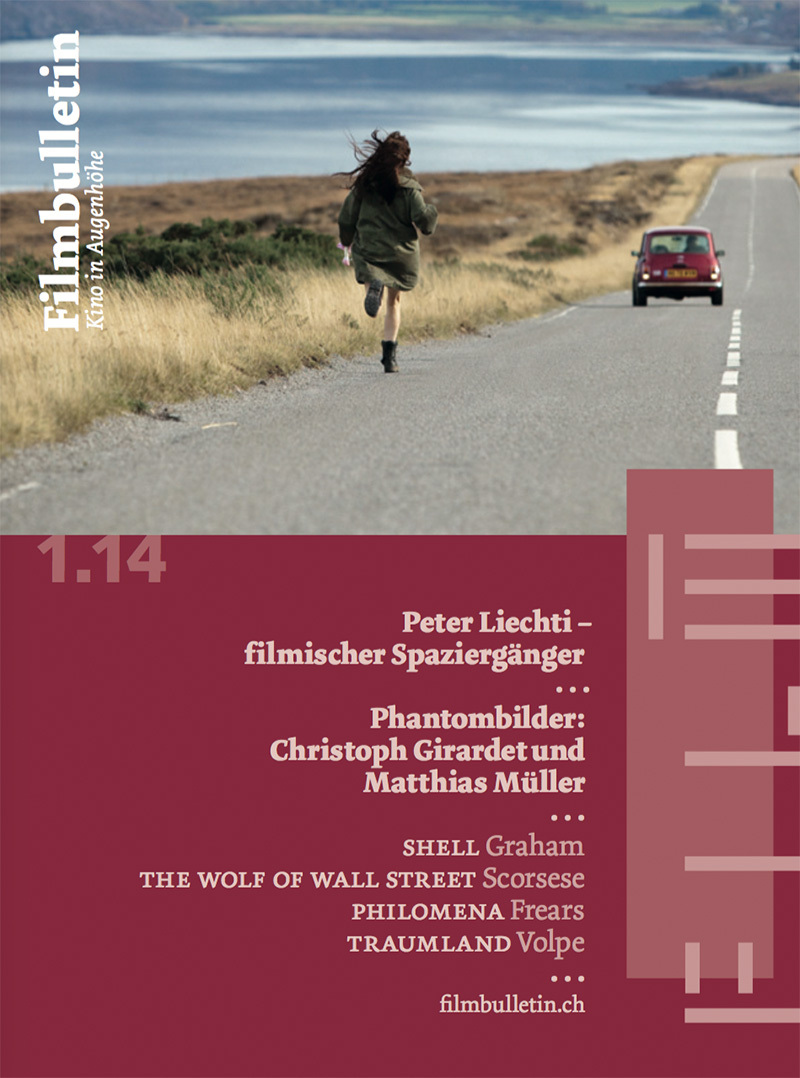

Frau Liechti hat nicht unrecht. Zu den einfach Denkenden gehört ihr Sohn fürwahr nicht – der Schweizer Film profitiert seit bald dreissig Jahren davon. Vaters Garten heisst Peter Liechtis jüngster Film, dem obiger Dialog (etwas verkürzt) entnommen ist. Er ist eine jener «Wurzelbehandlungen», denen sich der Filmemacher seit seinen Anfängen immer wieder unterzogen hat: das übermässige Essen in Ausflug ins Gebirg, das Rauchen (in Hans im Glück). Hier geht es ihm um die familiären Wurzeln: das Herkommen der Eltern, ihre Beziehung zueinander (und am Rand zu den Kindern), ihr Denken und Handeln bei Dingen wie Geld, Glauben, Politik, Zeitumstände, aber auch um Träume und einstige Hoffnungen, um Ängste, Albträume und Depressionen. Der Film ist ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte eines spezifischen Deutschschweizer Kleinbürgertums, dessen Wertesystem – Sorgsamkeit, Selbstgenügsamkeit, aber auch ständige Angst und Sorge vor gesellschaftlichen Sanktionen – der Autor mit der Generation seiner Eltern verschwinden sieht (an dessen Erbe er aber durchaus selber noch kaut).

Der Sohn, 1951 in St. Gallen geboren, ist über ein abgebrochenes Medizinstudium, über eines der Kunstgeschichte und den Brotberuf als Zeichenlehrer zum Künstler geworden. Zum Film ist er, wie er sagt, vollkommen autodidaktisch gekommen, hat manches bei Produktionen von Kollegen gelernt und vieles sich selber beigebracht. Seine grosse Liebe gilt – trotz all den elektronischen und digitalen Entwicklungen, die er auf seinem Feld erlebt hat und mitmachen musste – dem Medium seiner Anfänge: dem Super-8-Film. Dessen Lob des aufgerauten, «brüchigen», unvollkommenen Bilds hat er immer wieder gesungen; in seinem neuen Projekt, «Dedications», soll er einen zentralen Platz einnehmen. Mit seiner Herkunft aus der bildenden Kunst dürfte zu tun haben, dass Peter Liechti Zustände bekommt, wenn Filmförderer – bis hinauf zum Bundesrat – der «Branche» (ein anderes Reizwort) als Rezept «popularité et qualité» verschreiben wollen. Er wird wohl nie zu denen gehören, die ihr produktionelles Dasein mit Succes cinema alimentieren; seine «Gutschriften» stammen von den zahlreichen Festivaleinladungen und Preisen.

Wenn ihm nun die Solothurner Filmtage ihre «Rencontre» widmen, mithin jene Sektion, die das «Lebenswerk» (oder doch einen wesentlichen Teil davon) von Persönlichkeiten würdigt, die sich um den Schweizer Film verdient gemacht haben, wird man Gelegenheit haben, auf knappem Raum dieses eigenwillige und zwischendurch sperrige Œuvre auch als ein Ganzes zu sehen. Seine Konstanten sind ästhetisch-formaler Art, gewiss, aber durchaus auch “inhaltlicher” Natur – nicht so sehr als grosse “Themen” denn vielmehr als eher unscheinbares Element am Wegrand. Wollte man es in einem Satz charakterisieren, liesse sich vielleicht sagen, dass hier, auf bald versponnene, bald verschrobene Art, so etwas wie Schweizer Volkscharakter zum Ausdruck gebracht wird: freilich in dessen Umkehrung, in der Wahrnehmung und als Porträt des Einzel-Gängers als Einzel-Kämpfer, der mit der Welt um sich herum Laster und Leidenschaften teilt, durch die absurde Komik des Schicksals aber als Einziger dazu verurteilt zu sein scheint, darunter zu leiden. Ein kleiner Rundflug über sein Werk soll uns den einen und andern Einblick verschaffen.

Der Städter und der Berg

Überraschend und bezeichnend zugleich ist der Stellenwert, den der Berg, gleichsam die DNA schweizerischen Selbstverständnisses, bei Liechti einnimmt. Das war lange vor der ausgesprochenen Hin- beziehungsweise Rückwendung zum Thema Berg (und Bergler), wie sie für das letzte Jahrzehnt im Schweizer Film zu konstatieren ist. Davor war es sowohl im Spielfilm wie im Dokumentarfilm etwas in den Hintergrund gerückt, wo nicht gar unter generellen Ideologieverdacht gestellt worden. Peter Liechti haben diese Diskussionen nicht gekümmert. Ein “ausserfilmischer” Zugang zum Thema einerseits, jener über die bildende Kunst, eine literarisch-literarisierende Annäherung von radikal persönlichem Zuschnitt anderseits haben dazu geführt, dass er nicht nur den “Berg” beziehungsweise dessen Wahrnehmung durch den Film / die Kunst dekonstruiert hat. Er hat auch dessen bevorzugte Aneignung, Einverleibung durch den Schweizer, diejenige durch das Wandern, gleich mit demontiert. Stets blieb er der Städter, und damit der Fussgänger und eben nicht Wanderer, der sich plötzlich «am Berg» sieht, worauf er sich an ihm – und nicht etwa an dessen Bewohnern – voller Ingrimm abarbeitet. Nie hat er sich als verhinderter Bergler gefühlt, nie auch – trotz zunehmendem Interesse am voralpinen Raum und vertiefter Beschäftigung damit – waren seine Filme von volkskundlich-ethnografischen Fragestellungen inspiriert. Ebenso wenig hat er versucht, das Gesehene, Beobachtete, Erlebte filmisch zu karikieren, auch nicht die Bergwanderer. Stets äusserte sich dieser Ingrimm als Sprache, als Text, als (ureigene) Literatur. Und mochte er sich gegen die ganze Welt richten, so war es zuerst und zuletzt wieder er selbst, gegen den er sich wandte. War und ist doch er sich die Welt.

Naturwahrnehmung ist zentral im Werk Peter Liechtis. Sie hat nichts Schwärmerisches, wohl aber Programmatisches, zumal in den frühen Arbeiten. «Erstens: Die Liebe zur Natur. Zweitens: Das Gegenteil» heisst es einmal in Sommerhügel (1984), dem Erstling, der sich die «Inszenierung der appenzellischen Landschaft in zehn Akten» vornahm. Grimsel – ein Augenschein (1990) hätte nach den Vorstellungen seines Produzenten eine Art Agitprop zum Stauseeprojekt werden sollen. Geworden ist daraus eine – punktuell durchaus auch verspielte – Reflexion über die Menschen und Lebensräume im Gebirge. Der Abspann verzeichnet erst «Befragte Menschen», darauf in spezifisch Liechtischer Formulierung «Befragte Landschaften». Und Hans im Glück sollte auch «aufbegehren gegen die Hässlichkeiten in diesem schönen Land – und meiner Liebe zu den melancholischen Landschaften der Ostschweiz Ausdruck verleihen».

Auch der Berg hat seine schöne Seite: die mechanische. Im «Wunsch- und Ideen-Reservoir» aus dem Dossier zu Hans im Glück heisst es: «Ich wollte schon lange (wieder) einmal meiner Leidenschaft für Flugzeuge und Helikopter frönen und meinen absoluten Lieblings-Fortbewegungsmitteln: Sesselliften und Bergbahnen.» Ob sich hierin eine geheime Verwandtschaft mit Werner Herzog zeigt, einem von Liechtis bevorzugten Filmemachern? Wie der Regisseur von Stroszek (1977) diese umwerfend komische, himmeltraurige Schlusssequenz in einem erbärmlichen indianischen «funhouse» irgendwo in Wisconsin gestaltet, das könnte auch purer Liechti sein: dieses Horrorkabinett mit dem entfesselt steppenden «dancing chicken», dem «piano playing chicken», der trommelnden Ente, dem Kaninchen als Feuerwehrmann und dazu dem in Amerika sich abhanden gekommenen Bruno S. auf dem Karussell des endlos sich drehenden «chairlift» (und auf der Rückseite des Sessels das Schild «Is this really me»). Dann, trocken, scharf, ein Schuss – und das in seinem Lustwahn ekstatisch weitersteppende Huhn. Herzogs Die grosse Ekstase des Bildschnitzers Steiner (1974) war es auch, die unsern Hans im Glück seinerzeit den legendären Skiflieger Walter Steiner aufsuchen liess, an den und dessen Flugkünste er während seiner zweiten Reise denken muss. Und schliesslich sehen wir Verbindungslinien zum Regisseur von Die fliegenden Ärzte von Ostafrika (1970) und damit von Fata Morgana (1971), die Liechti 1999 zu seinem Fragment gebliebenen «Versuch» über die Arbeit von Médecins sans frontières im Sudan inspiriert haben könnten, auf den nun «Dedications» nebst anderem zurückkommen will.

Jedenfalls sind sie wiederholt prominent zur Stelle, die Sessellifte und Bergbahnen. So beim Ausflug ins Gebirg (1986), dieser Suada eines Berg- und Einzelgängers, den es da – mittels Seilbahn – auf den Hohen Kasten hinauf verschlägt, bevor er im Vorarlbergischen die Schrecken der Flurnamen und der Völlerei erfährt. Im nur gerade achtminütigen Tauwetter (1987) befinden wir uns beim Wildkirchli und beim Skilift auf der Ebenalp und damit in einer Kunstaktion mit Roman Signer. Eigentlich, so hatte es sich der Filmemacher vorgestellt, sollte an diesem kleinen Skilift jeder Bügel einem Künstler gewidmet sein. Er brauche alle Bügel für sich selber, beschied ihn Signer. So schauen wir denn amüsiert der Prozession der gefüllten Wassereimer an ihren Skiliftbügeln zu, wie sie aus den vom Künstler mit der Pistole hineingeschossenen Löchern das Tauwetter des aufkommenden Frühlings duplizieren. Die den Hängen entlanggleitenden Deltasegler wissen noch nicht, dass sie bereits vorausweisen auf Hans im Glück. Vermöge des geheimnisvoll körnigen Bildmaterials erinnern sie unwillkürlich an Blériot und frühste Flugaufnahmen.

Roadmovie – Fussgänger, nicht Wanderer

Nur gerade Namibia Crossings (2004) hat Peter Liechti explizit als «Roadmovie» bezeichnet. Tatsächlich war aber bereits Ausflug ins Gebirg ein Film «on the road», und Hans im Glück (2003), Liechtis Meisterstück der ambulanten Selbstergründung – dessen Untertitel «Drei Versuche, das Rauchen loszuwerden» auch «Drei Arten, die Stadt St. Gallen zu erreichen» lauten könnte –, ist dann, zumindest vorläufig, Klimax und Apotheose des Roadmovie geblieben. Aber auch für Signers Koffer (1996), dieses Abschreiten kleiner und kleinster Parzellen Europas, von seiner schweizerischen Mitte bis in den polnischen Osten, vom vulkanischen Süden Strombolis bis in den geothermischen Norden Islands, ist das Konzept des Unterwegsseins grundlegend.

In sechs Filmen, zumeist kürzeren, experimentellen Arbeiten, hat Peter Liechti mit Roman Signer zusammengearbeitet. Signers Koffer, sein erster Kinofilm, Abschluss und Krönung, war kein Porträt des Künstlers, sondern gleichsam die Matrize von dessen Erfahrungen: zugleich Werkzeug und Archiv seiner Aktionen. Denn wie die Musik entfaltet sich Signers Kunst in der Zeit, die hier ihr Trägermedium gefunden hat: komprimiert auf den einen Augenblick der Explosion, poetisch gedehnt in der Zeitlupe, gefasst in den Bildrahmen der Kamera. Es war dieses «portrait of the artist» als Feuer-, Eis- und Wasserwerker, das ihn überhaupt erst einem breiteren Publikum bekanntgemacht hat (und wohl nicht unwesentlich auch zu seinem heutigen internationalen Ruhm beigetragen hat). An der Kinokasse war Signers Koffer Liechtis bisher erfolgreichstes Werk.

Zündschnur ist die 26-minütige Videoarbeit betitelt, die eine Aktion bezeichnet, die vom 11. September bis zum 15. Oktober 1989 dauerte: so lange, wie das Abbrennen der Zündschnur entlang dem Bahntrassee vom Bahnhof Appenzell bis zum Bahnhof St. Gallen, fünfunddreissig Tage für die zwanzig Kilometer, mit denen Roman Signer «Abschied» nahm vom Ort seiner Geburt. Zehn Jahre später hat Peter Liechti das Experiment gleichsam umgekehrt – nicht weg von der Stätte seiner Geburt, sondern zurück zu ihr hin. Nicht Abschied von den Anfängen, sondern Rückkehr zu ihnen, um sie endlich dingfest zu machen. Wie in Zündschnur und wesentlich für das Projekt: das Abgehen der Strecke zu Fuss. 1999 hatte er begonnen, was drei Gewaltsmärsche und vier Jahre später als Hans im Glück fertig als Film vorliegen sollte.

Die Zündschnur war nun die in den Intervallen zwischen den Fussmärschen zuverlässig immer von neuem wieder angezündete Zigarette, von der, von der zerrenden Sucht es endlich loszukommen galt. (Wie lang diese Abnabelung gedauert hat, dokumentiert «Lauftext – ab 1985», die 2010 im Vexer-Verlag, St. Gallen, herausgekommene schöne Sammlung von Texten Peter Liechtis; noch 2007 verzeichnen die Notizen schamvoll einen Rückfall, «den dritten innerhalb eines Jahres».)

Träume vom Fliegen

Beinah ist er eingeschlafen, der Peripatetiker unter den Schweizer Filmschaffenden, dem sich mit der Absetzung des Rauchens unvermutet «das Denken» zurückmeldet, beinah ist er «laufenderweise eingenickt» und «ertappt» sich jetzt dabei, wie er einfach so «vor sich hinschweizert». Und während dieses «Vor-sich-hin- oder Einfach-so-daher-Schweizerns» widerfährt es ihm, dass er sich unversehens hinwegträumt, beim allerersten Marsch, als alles noch Verheissung, Versprechen, Möglichkeit ist. Da träumt sich der munter ausschreitende Protagonist an einem schönen Sonntagmorgen über Wiesen voller blühender Obstbäume ins Postauto und federleicht hinein in den Himmel, allein mit dem Chauffeur, immer tiefer in einen «endlosen Thurgau» hinein: «Ganz sachte hätten wir abgehoben, kaum merklich, und irgendwann hätte der alte Mann den Motor ganz abgestellt …» Da wusste er wohl noch nichts davon, dass sein Vater, wie er in Vaters Garten enthüllen wird, Träume kennt, die ihn in ähnliche Bereiche der Entrückung führen, wenn er manchmal vom Fliegen träume. Dass er mitten unter den Leuten einfach abhebe, mitten in der Stadt einfach sage, er gehe nicht auf den Bus, sondern fliege heim: «Unter den Trolleybus-Drähten fliege ich so dahin, über die Leute hinweg … Hin und her – es ist wunderbar!»

Die Erregung des wirklichen Fliegens wird denn auch noch kommen, wenn unser dem Existenziellen verpflichteter Experimentalfilmer, ja unser experimentierender Existenzialfilmer mit dem Piloten unter dem Deltasegler hängt und über den Schrunden und Klüften des Alpsteins kreist. Doch das adlergleiche Dahinschweben des Films täuscht. Noch nie in seinem Leben, sagt Peter Liechti, sei ihm derart schlecht gewesen, speiübel sei es ihm geworden, sodass er den Gleitschirmpiloten nur noch habe anweisen können, so «gleitig» wie irgend möglich hinunterzugehen und zu landen, um Schlimmeres zu verhüten. Der Grund für diese Übelkeit lag für den Flugnovizen im Blick durch die Kamera, deren Ausschnitt keine ruhenden Fixpunkte mehr enthielt.

Der dritte und letzte Bussgang führt den Marschierenden dem Gelände des Flughafens mit seinen endlosen Pisten entlang, als zur Krönung des Tages ein Jumbo am Himmel erscheint – «und ausnahmsweise steh ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich schaffe es noch, die Kamera auszupacken, da kommt sie schon, diese grossartigste aller je gebauten Maschinen. Sämtliche Gesetze der Schwerkraft sind ausser Kraft gesetzt, wunderbar träge hängt sie in der Luft, schiebt sich direkt über mich hinweg und setzt – ich kann es nicht anders sagen – in wahrhaft majestätischer Manier zur Landung an … Das war’s, hab ich mir dann gesagt, für heute gibt’s keine Bilder mehr.» («Lauftext»)

"Die Krankengeschichte"

Heute, zehn Jahre danach, hat die Stimmung umgeschlagen. Der Blick aus dem Spitalfenster wird zur inneren Einkehr: «Ich habe Flugzeuge immer gemocht … Doch jetzt, wo ich sehe, wie dieser reine, tiefblaue Septemberhimmel zunehmend überzogen wird von einem Netz zerfransender Kondensstreifen, sehe ich plötzlich die Anmassung», heisst es im Treatment zu «Dedications», dem Projekt, das Peter Liechti gegenwärtig in Arbeit hat. Es steht unter dem Fanal der Krebserkrankung. Mit Galgenhumor stellt der Autor fest – und den Diagnosen entgegen: «Die haben mich ziemlich runtergesäbelt im Spital, da ist nur noch ein Stumpf von mir. Mal sehen, ob im Frühling noch ein paar Triebe ausschlagen werden …»

Der Arbeitstitel bezieht sich auf das ursprüngliche Projekt einer grossen, abendfüllenden Trilogie, deren Teile je einer Robert Walser, dem Dichter und grossen Spaziergänger, Vincent van Gogh sowie dem «unbekannten Häuptling» gewidmet gewesen wären, der Letztere eine eindrucksvolle Erscheinung aus dem Volk der Dinka im heutigen Südsudan, dem der Filmemacher 1999 begegnete. Nun soll der Film den Erzähler Liechti «zentral mit einschliessen» und «eine generelle Widmung an das Leben» werden: «Das Urteil scheint gefällt, doch der Prozess hat erst begonnen.»

Der Film dürfte auch Gedanken und Verfahren von The Sound of Insects aufnehmen und weiterführen, Peter Liechtis bezwingende Visualisierungen der Gedanken eines (freiwillig) Sterbenden, der sich zu Tode gehungert und darüber während unvorstellbarer zweiundsechzig Tagen Buch geführt hat und erst als mumifizierter Körper in einem Verschlag im Wald gefunden wurde. 2009 wurde Liechti für diese lebensmüde, lebenssüchtige «Todesfuge» mit dem Europäischen Filmpreis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Nicht einmal gestreift haben wir auf unserm kleinen Rundflug die Musikfilme, die ein eigenes Korpus bilden, auch wenn der Musik in allen Filmen Liechtis ein bedeutender Stellenwert zukommt: Kick That Habit (1989), diese «Ode an die Ostschweiz» mit den Musikern Norbert Möslang und Andy Guhl; Namibia Crossings (2004), dieses wo nicht gescheiterte, so doch auch nicht wirklich geglückte Projekt der Konzertreise eines europäisch-afrikanischen Ensembles durch die Weiten Namibias, und schliesslich Hardcore Chambermusic (2006), dieses faszinierende Amalgam aus einer dreissigtägigen Improvisations-Session des fabelhaften Trios Koch-Schütz-Studer in einer alten Schlosserei in Zürich. Und noch nichts wurde gesagt zu Marthas Garten (1997), Peter Liechtis erstem und bisher einzigem Spielfilm, der im Gewand einer Vampirgeschichte – was der Betrachter aber wohl erst zu spät realisiert – die Vaterstadt St. Gallen in dunkel faszinierende Schwarzweissveduten einer «Winterstadt» kleidet, nicht zu vergessen der diesmal düster-bedrohlich aufsteigende Helikopter. Als zentrale Erfahrung und Erkenntnis aus dieser Produktion hat der Filmemacher, wie er sagt, die Unabdingbarkeit einer klaren Dramaturgie für jegliches filmische Genre mitgenommen, selbst das experimentelle.

Der misslungene Abschied und seine Folgen

Doch wir müssen noch einmal zurück zu Vaters Garten. Uraufgeführt im Forum des Jungen Films an der Berlinale 2013, ist der Film auch eine Art «Abschied von den Eltern». Anders aber als in Peter Weiss’ autobiografischem Text nicht aus dem Geist des Haders mit den Verstorbenen entstanden, sondern aus einer neu gefundenen und erarbeiteten Haltung des Verständnisses mit den Lebenden heraus. «Ich merke, dass mir der Abschied nicht gelungen ist. Nichts ist bindender als ein misslungener Abschied. Und der Versuch, ein Leben lang diesen Abschied nachzuholen», notierte sich der Filmemacher in seinem «Logbuch 1995–1997» («Lauftext»). Anlass zu diesem Notat war eine Begegnung: «Heute begegnete mir per Zufall mein eigener Vater auf der Strasse. Ich hatte ihn als Passant auf der anderen Seite des Bahnhofplatzes entdeckt. Erst war ich mir nicht sicher, und als es dann keinen Zweifel mehr gab, hatte ich kurz gezögert, bevor ich auf ihn zuging; wir hatten uns lange nicht mehr gesehen.»

«Warum verhielten wir uns wie zwei Ertappte?», hat sich der Sohn gefragt, den diese unerwartete Begegnung und der dabei nicht gelungene Abschied nicht mehr losliess. Fast fünfzehn Jahre später, inzwischen ist er selber schon sechzig, war die Stunde gekommen, ihrer beider Geschichte – und dazu diejenige seiner Mutter – aufzuarbeiten, nun eben über “sein” Medium, den Film. Von Dezember 2010 bis September 2011 hat Peter Liechti etwa zwanzig Interviews mit den Eltern geführt (alles mit der Kamera protokolliert). Doch nur ein vergleichsweise kleiner Teil daraus hat schliesslich Eingang gefunden in den Film. Etwa ein Drittel des «Gesamtprotokolls» – sieben Gespräche mit der Mutter, deren acht mit dem Vater, ergänzt durch ein abschliessendes gemeinsames – ist nachzulesen in «Klartext. Fragen an meine Eltern» (Vexer-Verlag, St. Gallen 2013).

Selbstverständlich kann Versöhnung bei Peter Liechti nicht heissen, dass wir uns plötzlich in einem Streichelzoo befänden. Der Film zeigt einerseits die Eltern, Hedy und Max Liechti, bei ihren alltäglichen Verrichtungen, sei’s zu Hause, sei’s in der Stadt oder im Garten. Und er zeigt sie in ihrer «anderen Existenz», in der alles Drumherum entfällt und nichts mehr zählt als die Fragen des Lebens, seine Ecken und Kanten, an denen man angestossen ist und noch immer anstösst. Und da hilft nur die Transposition, die Transformation, kurz: die nackte Bühne. Der Filmregisseur greift zum Stilmittel des Figurentheaters, und aus seinen Protagonisten macht er Hasen. Dies zunächst im Assoziationsraum des Angsthasen, der für ihn geradezu idealtypisch den Kleinbürger ausdrückt. Allerdings erinnern wir uns auch an die Stelle im zweiten «Marschtagebuch» (2000) zu Hans im Glück (in «Lauftext»), wo der Autor sagt, dass er Hasen «ganz besonders» mag, «auch wenn es Kaninchen sind», und diesen «Erotomanen unter den Tieren» ein kleines Kränzchen flicht. Hier nun sehen wir Vater Hase in Hemdsärmeln, Mutter Hase in der grossen Schürze, die sie immer trägt, und ganz und gar hasenmässig sind die langen Ohren der beiden aufmerksam nach vorn gerichtet, nervös hantieren sie mit den Armen, ängstlich schnuppern und beben die Nüstern. Subtil führen Kathrin Bosshard und Frauke Jacobi als Puppenspielerinnen häsisches Verhalten vor, während Schauspieler die authentischen Sätze von Herrn und Frau Hase sprechen.

Liechtis psychologisch raffinierter und künstlerisch ergiebiger Kunstgriff schliesst allerdings noch einen Dritten ein. Seinen Doppelgänger, ihn selber, den Kasper, von dem man kaum glauben mag, dass er ihr Sohn ist. Dieses gefrorene Grinsen, das bald unwiderstehlich komisch und ansteckend wirkt, bald verzweifelt einsam – das kann keiner vom Geschlecht der Hasenartigen sein. Ein Irrwisch, ein Kobold ist das, der Kasper eben, der sich ins Bild katapultiert, sich den kahlen Schädel rauft und einrennt angesichts dessen, was er da so an männlichen Selbstgewissheiten und weiblich-christlichem Duldertum zu hören bekommt, wenn der Vater in Kauf nimmt, dass seine Frau in der Badewanne hinfällt, weil man «in eine neue Plättli-Wand» doch keine Halterungslöcher bohrt, oder gänzlich unironisch sagen kann, dass sie sich jeweils gegenseitig beraten: «Und das, was mich überzeugt, das machen wir dann.» Es bleibt aber auch das eindringliche und berührende «Gebet für die Schweiz» der Mutter, die auf die Frage des Sohns, was sie glaube, wo er dereinst «landen werde», etwas verwirrt sagt, dass sie darum bete, «dass du auch ins Dings, ins Paradies kommst». Virtuos lassen die Puppenspielerinnen ihn da jeweils auf beziehungsweise vor der Bühne herumtoben. Zugleich haben wir ein magisch-poetisches Universum betreten, in dem Mutter und Vater Hase einmal still den Mond betrachten und er ein andermal einem Flugzeug nachblickt, das hoch oben im Bühnenhimmel zu sehen sein muss – weil es doch gerade noch in der realen Welt des Dokumentarfilms den Himmel durchmessen hat.