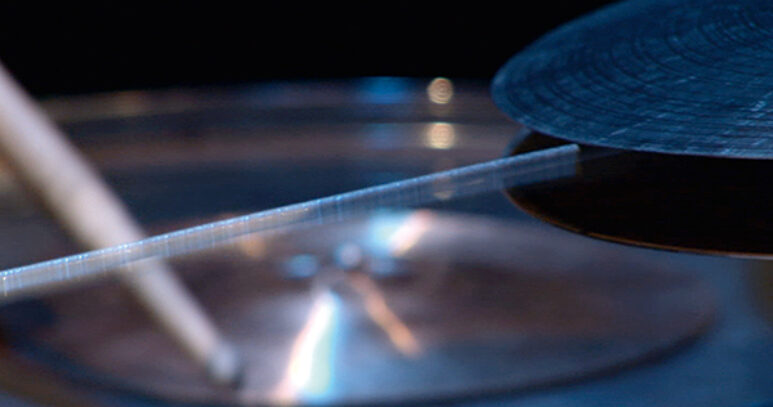

(Bild: Visionierungsarbeit, Fotografie von Till Brockmann)

Die Semaine de la critique des Filmfestivals Locarno feiert dieses Jahr ihr fünfundzwanzigjähriges Bestehen. Seit elf Jahren habe ich das Glück, die Filme für das Programm mitzubestimmen und sie später als Moderator im Saal mit den Filmschaffenden und dem Publikum zu besprechen. Das ist auch für mich Anlass, eine bescheidene, sehr persönliche Rückschau zu halten und einen Einblick in die Arbeit einer Auswahlkommission zu geben sowie etwas davon zu verraten, was sonst nur hinter verschlossenen Türen geschieht.

Auswahlkommissionen für Filmprogramme haben alle etwas gemeinsam und sind doch immer verschieden. Zu den Gemeinsamkeiten zählt, dass eine Gruppe von Menschen einen meistens viel zu grossen Berg von zugesandten Werken in relativ kurzer Zeit zu bewältigen hat. Unablässig werden Couverts geöffnet, Einreichungsformulare überprüft und Listen abgeglichen. Danach warten hohe Stapel von DVDs (früher VHS, heute auch mal Blu-rays) darauf, Scheibe für Scheibe abgetragen und den Abspielgeräten anvertraut zu werden, in der Hoffnung, dass diese mit den aufgezeichneten digitalen Formaten auch etwas anfangen können. Stunden-, manchmal tage-, manchmal wochenlang sitzt man in gut abgedunkelten Räumen in der Gruppe zusammen, visioniert, berät, diskutiert, wägt ab und macht sich untereinander den Sauerstoff streitig. Zeit für längere gedankliche Atempausen, die Möglichkeit, etwas Distanz und Musse zum eben visionierten Werk zu gewinnen oder es gar noch ein zweites und drittes Mal anzuschauen, gibt es gewöhnlich nicht. Schnell muss entschieden werden, ob der Film ins Programm passt und zumindest für die Endauswahl in Betracht gezogen werden kann. Das hört sich nach Knochenarbeit an und ist es auch.

Doch das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Die Auswahl ist auch der Moment, in dem sich neue Welten öffnen, man sich auf intensive, emotionale Reisen begibt, neue Erkenntnisse gewinnt und alte revidiert. Neben immer vertretenem Schweizer Dokumentarfilmschaffen reichen Filmemacherinnen und Filmemacher aus jedem Winkel der Erde Werke bei der Semaine ein. Einige Namen sind bekannt und profiliert, die meisten gilt es indes neu zu entdecken. So ist die Neugierde stets gross, wenn Bild und Ton eines Werkes einsetzen, von dem man weder Regisseur noch kulturellen Hintergrund, weder Form noch Inhalt kennt. Das hört sich spannend an und ist es auch.

(Bild: Pianomania von Robert Libis und Lilian Franck, 2009)

Neben der Verschiedenartigkeit der Filme gibt es noch etwas anderes, was jede Kommission von einer anderen differenziert: ihre Zusammensetzung. Selbst bei der Kritikerwoche, die – wie es der Name schon verrät – relativ homogen aus einer Professionellengruppe besteht, beleben ganz unterschiedliche Sichtweisen, Vorlieben und Gemüter die Diskussion. Wenn es darum geht, einem Film die Temperatur zu messen, zückt jeder sein ganz persönliches Thermometer. Die einen achten mehr auf strukturelle und technische Aspekte, die anderen mehr auf eine thematische Auslegeordnung; die einen argumentieren vehement mit dem eigenen, die anderen mit dem (projizierten) Publikumsgeschmack; tagespolitische Relevanz wird gegen holprige Erzählweise ausgespielt; überzeugendes Handwerk gegen Mangel an Originalität. Das Einzige, was am Schluss feststeht: Die klügste Meinung war die eigene. Schön wärs. Ich hab mich selbst schon oft dabei ertappen können, wie ich in der vorigen Diskussion bei meinen Kollegen einen Mangel an objektiven Kriterien monierte, um bei der nächsten einen Film mit Worten zu verteidigen wie: «Aber dieser Protagonist ist doch so unglaublich sympathisch.»

Eine besondere Herausforderung an die Fairness ist es auch, der eigenen Verfassung und der Projektionsbedingung Rechnung zu tragen – und dabei geht es nicht nur um Tagesform. Die ungeschminkte Reportage über medizinische Forensik – auch das eine Knochenarbeit, und nicht nur – wirkt nach dem Mittagessen ganz anders als in anderen Momenten. Genauso entfaltet sich die in langen Einstellungen und bedächtigen Kamerafahrten eingefangene kontemplative Macht der Tundra am Anfang des Arbeitstags etwas leichter als abends um zehn nach acht Stunden Visionierungen. Die sequenzielle Filmbetrachtung verleitet zudem unwillkürlich zu seltsamen Quervergleichen und zumindest fragwürdigen Konfrontationen mit Filmen, die man am gleichen Tag oder sogar kurz zuvor gesehen und von denen man sich innerlich noch nicht getrennt hat. Schon oft war ich überrascht, wie eine damals in der Kommission als schwächer eingestufte Produktion bei einer nachträglichen, individuellen Visionierung im Kino oder am Fernsehen ganz anders wirkte als beim Auswahlprozess. Genauso kommt es leider vor – zum Glück selten –, dass ein Film, der letztlich in unser Programm aufgenommen wurde, auf grosser Locarneser Leinwand weniger Strahlkraft besass, als man erhofft hatte.

(Bild: Pianomania von Robert Libis und Lilian Franck, 2009)

Wie für jede Auswahlgruppe ist es zweifellos auch bei der Semaine de la critique das Ziel, jedes Jahr das bestmögliche Programm zusammenzustellen, das heisst sieben dokumentarische Arbeiten zu küren, die als einzelne überzeugen und auch im Verbund stimmig sind. Kommen wir erst zum zweiten Punkt: Im Idealfall sollte das Programm thematisch und formal eine gewisse Abwechslung bieten und somit auch die Variationsbreite der Eingaben, wenn nicht gar des zeitgenössischen Dokumentarfilmschaffens reflektieren. Vier Kriegsdokumentationen, fünf Filme über Tanz oder aus dem gleichen Produktionsland programmiert man aus diesen Gewichtungsgründen gewöhnlich nicht. Ebenso vermeidet man es, dass die Mehrheit der Programmfilme ihr Glück mit einer Kommentarstimme suchen oder sich ganz auf Interviews verlassen, in Schwarzweiss gedreht sind oder mit ironischem Tonfall operieren. Dennoch muss ihnen allen gemein sein, dass sie ästhetisch und erzähltechnisch den Ansprüchen einer Kinopräsentation genügen, und sie sollten eine starke, erkennbare dokumentarische Handschrift führen.

Was im Einzelfall einen hervorragenden Dokumentarfilm ausmacht, ist nicht endgültig zu definieren und unterliegt schlussendlich dem persönlichen Geschmack. Dennoch gibt es auch in dieser Filmgattung Kriterien, die immer wieder als Bewertungsmassstäbe heranzuziehen sind. Beim breiten Publikum schiebt sich bei der Wahrnehmung des Dokumentarfilms noch stärker als beim Spielfilm der Inhalt, der Informationsaspekt vor die formal-ästhetische Ebene. Ein Film wird sofort als gut empfunden, weil er etwas erzählt, was man noch nicht wusste, nicht selten etwas besonders Aufregendes oder Spektakuläres, oder weil er einen berührt. Bei fachlichem Hintergrundwissen und genauerer Auseinandersetzung wird hingegen klar, dass (auch) in dieser Gattung Inhalt und Form sich gegenseitig bedingen, das überzeugende Werk erst in der ausgewogenen Symbiose aus dem Was mit dem Wie entsteht.

(Bild: Hans im Glück von Peter Liechti, 2003)

Jeder Dokumentarfilm betreibt eine Selektion und Strukturierung von vorgefundenen Ereignissen, besitzt einen Blickwinkel, eine ideologische Position, eine Intention, die sich mehr oder weniger explizit im Material und dessen Organisation ausdrücken – der sogenannte «objektive Blick auf die Realität» existiert bestenfalls als Leitsatz und Idealvorstellung, nicht aber als filmisches Resultat. Besonders seit der Digitalisierung des Mediums, welche die Materialkosten enorm gesenkt und somit das Verhältnis von gedrehtem zum im Film verwendeten Material enorm zugunsten des Ersteren verändert hat, kommt der Montagearbeit eine eminente Bedeutung zu. Auch der Dokumentarfilm lebt von einer ausgeklügelten Dramaturgie, von Pausen und Beschleunigungen, Höhe- und Wendepunkten, die richtig gesetzt sein sollten. Das soll bei weitem nicht heissen, er müsse – wie zum Beispiel der investigative Dokumentarfilm, der fast schon den Duktus eines Thrillers besitzt – stets süffig geschnitten oder sogar eskapistisch sein. Dramaturgie kann sich auch entlang einer geschickten Strukturierung von Reflexionsangeboten oder dann einer eleganten Aneinanderreihung von Stimmungsbildern entwickeln.

Auch rein technische und ästhetische Werte wie gute Kadrierung, adäquater Ton, stimmige Musik, kluge Bildkompositionen, elegante, bedeutungstragende Kamerabewegungen und dergleichen sind Bewertungsmassstäbe einer Kommission. Selbstverständlich ist dabei jeder Film als Einzelfall zu behandeln. Einer Dokumentation über den syrischen Bürgerkrieg, die unter schwersten Bedingungen entstanden ist, verzeiht man ästhetische Mängel eher als einem Architekturfilm. Ebenso wird eine verzuckerte musikalische Untermalung beim Porträt einer Ballettschule weniger Skepsis auslösen als bei einem Propagandafilm. Doch «schöne Bilder» können nicht allein einen bestechenden Dokumentarfilm ausmachen, genauso schmälern beispielsweise lieblos aufgenommene und schlecht geschnittene Interviewszenen ihren eigentlichen Wert.

(Bild: Hans im Glück von Peter Liechti, 2003)

Noch häufiger als beim Spielfilm stehen bei dokumentarischen Arbeiten ausserdem ethische Gesichtspunkte zur Diskussion. Zwar ist der Dokumentarfilm, es sei wiederholt, nie Abbild der Realität, doch er greift stets in diese ein, indem er dem breiten Publikum einen Eindruck von Protagonisten, Institutionen oder gesellschaftlichen Prozessen vermittelt. Das Verhältnis von Filmemachern zu porträtierten Individuen ist dabei ein besonders sensibler Bereich: Um einen Dokumentarfilm über einen oder mehrere Menschen zu drehen, muss man ein Vertrauensverhältnis zu ihnen aufbauen. Und dieses sollte auf keinen Fall missbraucht werden, um die Protagonisten der Lächerlichkeit preiszugeben, ihre Aussagen zu manipulieren oder sie voyeuristisch auszunutzen. Auch kann es Vorzug eines Dokumentarfilms sein, dieses Verhältnis innerhalb des Films zu thematisieren und zu reflektieren.

Trotzdem müssen Dokumentarfilmer oder Dokumentarfilmerinnen für mich persönlich nicht notwendigerweise einen eigenen Standpunkt oder ihr methodisches Vorgehen im Film explizit vertreten, etwa mit einer Kommentarstimme oder einem Gespräch vor der Kamera. Ich bevorzuge sogar dokumentarische Arbeiten, die Momente der Widersprüchlichkeit in sich tragen, die ebenso viele Fragen aufwerfen, wie sie beantworten, die die Welt nicht in apodiktischen Erklärungslitaneien aufschlüsseln, sondern Spuren ihrer Komplexität und Undurchdringlichkeit im Material bewahren.

Nachdem jedes Mitglied der Kommission eigene Präferenzen festgelegt und mit Argumenten vertreten hat, werden in der End-abstimmung die sieben Programmfilme der Semaine bestimmt. Wichtig ist es auch, ein paar Ersatzfilme festzulegen, denn nicht alle eingeladenen Werke können dann auch teilnehmen. Mit ein Grund dafür ist der ebenso unausweichliche wie verständliche Interessenkonflikt zwischen Auswahlkommissionen und Filmemachern. Naturgemäss hoffen Letztere auf eine möglichst frühe Rückmeldung, damit sie sich im Falle einer Absage bei anderen Festivals bewerben sowie bereits eine TV- oder Kinoauswertung in Angriff nehmen können (was ein Konkurrenzproblem schafft: Die meisten Festivals bevorzugen Welt- oder internationale Premieren und nehmen grundsätzlich keine Werke in den Wettbewerb auf, die schon woanders zu sehen waren – so auch die Semaine). Die Programmkommissionen haben das entgegengesetzte Interesse: Schon Monate vor Festivalbeginn mehreren Filmen feste Zusagen zu erteilen, bedeutet, den eigenen Spielraum enorm zu verkleinern, da man nie weiss, was noch angeboten wird. So kann es passieren, dass Filmemacher, die eine Kommission monatelang umworben haben, im Fall einer positiven Antwort dann doch absagen, da sie unterdessen ein besseres Angebot bekamen. Das ist Teil des Geschäfts.

(Bild: Mulhapar von Paolo Poloni, 2014)

In den meisten Fällen jedoch ist die Freude bei den auserkorenen Filmemachern natürlich gross. Schmerzlicher hingegen, den Hunderten anderer Regisseurinnen und Regisseure mitzuteilen, dass ihr Werk, in das sie Monate, meistens Jahre ihres Lebens inves-

tiert haben, nicht berücksichtigt wird. Das ist auch der Moment, in dem Eitelkeiten verletzt und Hoffnungen zerstört werden. Einige Urheber verlangen sogar eine Begründung, eine Rechtfertigung oder wollen im Detail wissen, was an ihren Einreichungen so missfallen habe. Überraschenderweise lautet die Antwort häufig: gar nichts. Dutzende Filme sind bei einer Mehrheit der Kommission auf Zuspruch gestossen, doch am Schluss gab es halt sieben andere, die noch mehr überzeugten oder sich besser ins Programmmosaik einfügten. Die Endauswahl ist schliesslich nichts anderes als eine Bestenliste, die eine Kommission erstellt hat – und sie ist das Resultat einer Abstimmung und damit eines Kompromisses: Nicht alle Filme haben die Einstimmigkeit erreicht. Genauso, wie es irrig wäre, mich nach der Liste meiner zehn Lieblingsspielfilme zu befragen, um dann nachzuhaken, warum Hitchcocks Rear Window denn nicht dabei sei, ob ich den Film etwa mies fände (nein, im Gegenteil: Ich betrachte ihn als ein Meisterwerk!), bin ich manchmal verlegen, wenn ich gefragt werde, warum ich die eine oder andere eingereichte Produktion nicht gewählt habe. Der Grund ist einfach, dass mir die Konkurrenz besser gefallen hat.

Trotzdem soll nicht verschwiegen sein, dass manche Produktionen auch durchfallen, weil sie den oben genannten Ansprüchen an einen guten Dokumentarfilm schlicht nicht genügen. Ich lüfte sogar hier ein Geheimnis, das eigentlich keines ist, da es fast alle Kommissionen der Welt betrifft und wegen seiner Voraussehbarkeit eigentlich nur schwer zu hüten wäre: Bei manchen Filmen bricht man die Visionierung in der Kommission sogar ab, wenn alle Mitglieder überzeugt sind, dass selbst die grösste Steigerung die Schwäche des bereits Gesehenen nicht mehr wettmachen kann. Genauso wenig, wie man bei den beliebten Castingshows jemanden weiter singen lässt, der bereits in den ersten Strophen keinen Ton trifft, kann man guten Gewissens nach einer halben Stunde ausschliessen, dass ein Film je zu den sieben besten eines Jahrgangs zählen wird – manchmal nimmt man ihn trotzdem mit nach Hause, weil man sich der Sache wirklich sicher sein will oder einen das Thema so interessiert, das man ihn privat fertig schaut.

(Bild: Power Trip von Paul Devlin, 2003)

Nicht von den Filmemachern, sondern vor allem von den Journalisten und anderen Aussenstehenden lautet eine häufige Frage zudem, welches die derzeitigen, sogar jährlichen Tendenzen im Dokumentarfilm seien. Für kurze Zeiträume ist diese Frage fast nicht zu beantworten, zumal viele Filme über Jahre hinweg entstehen und zeitlich gar nicht so genau einzuordnen sind. Als grösste Veränderung der letzten Jahre, die sicherlich auch in der Kommissionsarbeit der Semaine zu registrieren war, ist dennoch der Übergang vom Zelluloid zur digitalen Technik zu nennen. Andere haben sich zu diesem Thema schon tiefgründiger und besser geäussert, als ich es hier vermag, weshalb ich mich mit einem Bonmot aus der Affäre ziehen möchte: Das Gute an der Digitalisierung ist, dass fast jeder heute einen Dokumentarfilm drehen kann. Und das Schlechte daran ist, dass fast jeder heute einen Dokumentarfilm drehen kann. Auffallend in den letzten Jahren ist darüber hinaus die häufigere Verwendung von Nachinszenierungen oder der Einsatz von Animationssequenzen im Dokumentarfilm. Beide Tendenzen sind sicherlich Sinnbild für die Entfetischisierung des fotografischen Bildes, die wohl auch zu den Begleiterscheinungen der digitalen Wende zählt.

Es sei mir gestattet, zum Schluss noch eine letzte persönliche Bemerkung und damit auch einen Wunsch zu formulieren. Was mich verwundert und manchmal auch etwas konsterniert, sind die häufigen Redundanzen in der Gattung Dokumentarfilm. Genauso, wie man dem Spielfilm, besonders in der Korsettierung des Genrekinos, zu Recht vorwerfen kann, immer wieder die gleichen Geschichten, die gleichen Handlungskonstellationen und die gleichen Figuren mit den gleichen Mitteln zu inszenieren, ist auch im Dokumentarfilm das thematisch oder formal Aussergewöhnliche eine Mangelware. Die Gründe sind mir bewusst: Die dokumentarische Produktion ist wie der Spielfilm nicht von kommerziellen Zwängen befreit. Dokumentationen über einen berüchtigten Serienkiller, die Beatles oder den Dalai Lama lassen sich wohl leichter finanzieren und dann beim Kinopublikum und einer Fernsehanstalt unterbringen als ein Porträt des Gemüsehändlers von nebenan oder des belgischen Steuerwesens. Wer sich darüber hinaus formal auf ungewohnte Pfade begibt und mit Filmsprache experimentiert, wird ebenfalls auf Widerstände stossen. Ein grosser Teil des Dokumentarschaffens hat sich zudem von jeher dem Aufdecken von gesellschaftlichen Problematiken und Missständen verschrieben. Als Aids sich verbreitete, entstanden viele Dokumentationen zu dieser Krankheit, in der Schweiz sind die Asylpolitik oder die Erhaltung der alpinen Landschaft ein Dauerthema und weltweit interessieren sich Dokumentarfilmer derzeit für Fukushima oder den Konflikt in Palästina. All das ist verständlich und notwendig.

(Bild: Power Trip von Paul Devlin, 2003)

Trotzdem meine ich, dass die Realität mehr zu bieten hat, reichhaltiger ist als ihr Kondensat im Dokumentarfilm. Wieso schon wieder ein Werk über Behinderte, die Theater machen, wieso den gefühlten fünfhundertsten Film über Menschen im Gefängnis oder die fünftausendste Musikdokumentation? In Berlin – um nicht nur die Auswahl der Semaine zu rühmen – sah ich 2003 Power Trip (Paul Devlin, USA), einen Film über die Stromversorgung in Georgien: Selten zuvor wurde mir so klar, was die Einführung der Marktwirtschaft für eine Umschulung in den Köpfen der Menschen im ehemaligen Ostblock bedeutete. Der grosse Abbas Kiarostami stellte für Hamshahri (Iran 1983) die Kamera an einer Strasse Teherans auf und beobachtete einen Polizisten, der unablässig mit Autofahrern diskutierte, die ohne Genehmigung in eine neuerdings gesperrte Zone der Stadt fahren wollten: eine wunderbare Schilderung des Kampfes zwischen Regel und Ausnahme, ein beeindruckendes Porträt der Menschlichkeit. Mit Pianomania (Robert Libis, Lilian Franck, D/AUT) wurde 2009 das Porträt eines Klavierstimmers als bester Film der Semaine ausgezeichnet. Ich muss gestehen, vor der Visionierung skeptisch gewesen zu sein: Möchte ich anderthalb Stunden zusehen und zuhören, wie jemand ein A und ein E anschlägt? Dann wurde mir jedoch schnell bewusst, dass mir noch kein Film so tiefe Einblicke in die Welt der klassischen Musik gewährt hat. Und zuletzt möchte ich noch Peter Liechtis Hans im Glück – Drei Versuche, das Rauchen loszuwerden (CH) erwähnen, der 2003 bei uns im Programm lief. Als nach Zürich eingewanderter Tessiner habe ich nie verstanden, was die ominöse “Ostschweiz” eigentlich sei. Nach diesem kleinen charmanten Film, in dem der Regisseur sich selbst beobachtet, wie er durch tägliches Marschieren im Osten unseres Landes seine Sucht bekämpfen will, verstand ich es.

Peter Liechti, der dieses Jahr verstarb und mit Hardcore Chambermusic auch 2006 in der Semaine vertreten war, ist ein treffliches Beispiel dafür, wie es grossartige Autoren des Dokumentarfilms verstehen, immer wieder kongeniale Balancen zwischen Form und Inhalt zu finden. Ihm möchte ich diese Jubiläumsausgabe der Semaine de la critique widmen.

(Bild: Hardcore Chambermusic von Peter Liechti, 2006)