Viele Tage sind das seltsame Quintett und sein bärbeissiger Kapitän bereits auf offener See unterwegs, als endlich Land in Sicht ist. Doch für die fünf Burschen an Bord des Segelschiffes ist die pittoresk aufragende, überwucherte Insel nicht das eigentliche Ziel ihrer Reise. Es muss schon einige Zeit her sein, seit sie den elterlichen Hafen hinter sich gelassen haben, doch wie sie, die gefangenen…

ZFF Länderfokus

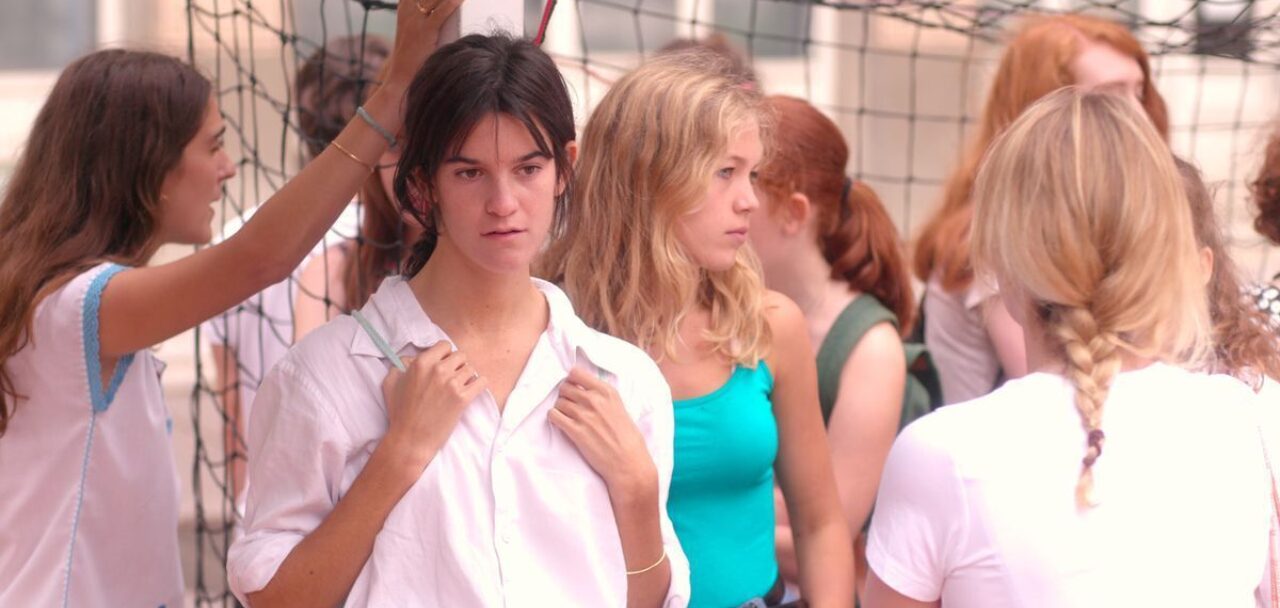

Das Zurich Film Festival widmet seine Länderreihe «Neue Welt Sicht» diesmal der Kinonation Frankreich. Das Coming-of-Age-Thema, das sich dieses Jahr beim ZFF auffällig durch das Programm zieht, bestimmt auch die beiden französischen Wettbewerbsbeiträge.