Als faradayschen Käfig bezeichnet man eine geschlossene Konstruktion aus Strom leitenden Materialien, die eine abschirmende Wirkung hat: Wird ein solcher Käfig vom Blitz getroffen, bleibt man in seinem Inneren ungefährdet. Serge Bozon hat mit Madame Hyde einen Film gemacht, der genau so funktioniert.

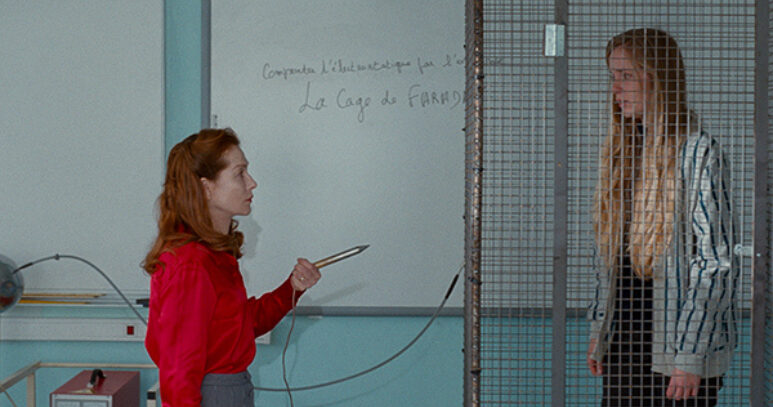

Dass wir von Anfang an einen Käfig vor uns haben, erschliesst sich allein aus der Weise, wie Bozon die Schule zeigt, in der sein Film grösstenteils spielt: das Lycée Arthur Rimbaud, in einem Banlieu von Lyon. Vor dem Eingang gibt es ein Gitter, und Tisch- und Fensterrahmen sind in einem markanten Blau gehalten, sodass man auch hier irgendwann die Stäbe zu erkennen meint, die das Bild strukturieren. Ein Käfig ist auch der Klassenraum, in dem die zuerst sehr schüchterne, von Isabelle Huppert gespielte Madame Géquil Physik unterrichtet, vor einer (mehrheitlich männlichen) Horde, die von ihrem Theorieunterricht gelangweilt ist und ihr mit dem Füller Tinte auf die Bluse spritzt, mit anderen Worten: sie keineswegs respektiert. Eine andere Art Käfig ist auch der Baucontainer, in dem Madame Géquil auf dem Schulparkplatz ihr Laboratorium hat und wo sie eines Tages bei einem Experiment einen elektrischen Schlag kriegt, wonach sie zur immer durchsetzungsfähigen Madame Hyde mutiert. Und dann ist da der faradaysche Käfig, den Madame Géquil mit ihren Schüler_innen bauen wird. Eine Schülerin steigt in die Mitte, der Strom wird angestellt – nichts passiert ihr. Man könnte also sagen: Das Bild ist wie ein Käfig, in dem man zuerst gefährdet ist, wie Madame Géquil in ihrer Klasse und während des Stromschlags im Labor. Doch dann wird sie zu Madame Hyde, die den faradyschen Käfig baut – und so wird auch das Bild zu einem Schutzraum.

Das hört sich furchtbar theoretisch an, als würde Bozon einen Film machen über die Funktion der filmischen Einstellung, so wie sie bei Lang, Bresson oder Straub/Huillet funktioniert, ausgehend von der Idee eines abgeschlossenen «cadre de fer» und doch im ständigen Kontakt mit dem Raum ausserhalb des Bildes. Die Einstellungen stehen bei Bozon nebeneinander, genau abgemessen, jede hat ihren eigenen Wert. Man darf nicht vergessen, dass der Film ein Film über Pädagogik ist, und dass Marie Géquil sich herzlich abmüht, ihren Schüler_innen etwas beizubringen. Am Ende geht es Bozon nicht anders: Er versucht sich in Filmpädagogik, um den Leuten etwas übers Kino beizubringen. Nur ist es so, dass sich die Schüler_innen beschweren: Der Unterricht ist zu theoretisch, man lernt nichts Praktisches. Von daher ist klar, dass Madame Géquil irgendwann zur Praxis übergehen muss. Ihre praktische Seite – das ist die Madame Hyde in ihr.

Zwischen Theorie und Praxis verläuft eine Trennlinie, ebenso wie zwischen dem Innen und Aussen eines Käfigs, zwischen Bildfeld und ihrem Ausserhalb, zwischen Madame Géquil und Madame Hyde sowie zwischen der Romanvorlage «Dr. Jekyll and Mr. Hyde» von Stevenson und der sehr freien Adaption durch Bozon. Und gleichzeitig ist klar: Die Grenze verfliesst, beide Seiten sind in ständigem Austausch. Man könnte den Film auch so erzählen: Am Anfang regiert das gesprochene Wort, Madame doziert über «elektrische Wärme», während im Körper von Madame Hyde der Diskurs über elektrische Hitze zur Handlung wird – sie glüht von innen wie eine wandelnde Glühbirne (was wunderbar aussieht) und setzt alles, was sie berührt, in Brand. Dies führt dazu, dass das Leben von Madame Géquil, mit der sie sich immer mehr vermischt (immerhin teilen sie denselben Körper), seinerseits «Feuer fängt». Jedoch nicht in dem Sinne, dass die schüchterne Lehrerin leidenschaftlicher, lauter oder gewalttätiger würde, um die Rasselbande zu zähmen, also die schlaffe, idealistische «Theorie» aufgeben würde zugunsten eines pragmatischen, autoritären Ansatzes. Nein: Theorie und Praxis, Sprechen und Handeln gehen ineinander über. Madame Géquil wird eine bessere Pädagogin, das heisst, sie gibt fortan weniger Unterricht in Physik als in der Kunst der Reflexion.

Nachdem Madame Géquil ihren Schlag erhalten hat und schon ein wenig «hydesiert» ist, nimmt sie den Schlimmsten ihrer Klasse, Malik, mit in ihr Labor und stellt ihm eine Aufgabe: Was ist die kürzeste Linie zwischen einem Punkt und einem anderen, wenn beide reflektiert werden? So bringt sie Malik nachzudenken bei oder, wie er es später nennen wird, «visuell zu reflektieren». Er lernt: Um ein Problem zu lösen, muss man einen Umweg machen, der kürzeste Weg ist nicht immer der beste. Ebenso muss der Filmemacher Bozon «visuell reflektieren». Was ist der kürzeste Weg von einem Bild zu einem anderen? Darauf gibt es zwei Antworten: Entweder er stellt, wie schon erwähnt, Einstellung neben Einstellung, oder er macht einen Kameraschwenk: Immer wieder schwenkt Bozons Kamera in die Richtung, in die Isabelle Hupperts ausgestreckter Arm zeigt und schaut (ein bisschen wie in einem Film von Straub/Huillet), ob und was es dort zu sehen gibt. Bozon zeigt damit nicht nur, er reflektiert auch den Vorgang des Zeigens – wie ein echter Kinopädagoge.

Was uns zurück zum faradayschen Käfig bringt, und dazu, dass bei Bozon das Bild wie ein solcher funktioniert. Am besten lässt sich dies durch einen Vergleich mit Ruben Östlunds [art:square-rutan:The Square] verstehen, wo in einer Videoinstallation im Museum ein Künstler die Betrachter_in anknurrt wie ein wildes Tier, das nur durch einen Käfig, nämlich das Bild, davon abgehalten wird, in die Wirklichkeit einzufallen (später wird er tatsächlich in persona auftauchen und eine Festgesellschaft terrorisieren). Östlunds Film war eine Abrechnung mit dem Bildungsbürgertum und seinen verdrängten, zur Kunst sublimierten und im Bildkäfig eingesperrten Fantasien, die irgendwann ausbrechen. Bei Bozon verhält es sich umgekehrt. Sein Film spielt nicht in einem noblen, weissen Kunstmilieu, sondern im französischen Banlieu, wo die Kinder von Migrant_innen zur Schule gehen und dunklere Hautfarbe haben. Auch soll der Einstellungskäfig uns hier nicht schützen vor den Personen, die in ihm sind (das wäre rassistisch). Sondern wie ein faradayscher Käfig setzt er jene, die in ihm sind, einer Gefahr aus, während er sie gleichzeitig vor dieser Gefahr in Schutz nimmt: vor elektrischen Schlägen und vorschnellen Urteilen, vor Theorien, die nicht genug durch die Praxis reflektiert wurden. Dies demonstriert Madame Géquil/Hyde gegen Ende des Films in einem wunderbaren Monolog. Die Frage, ob jemand von seinen Genen oder seiner sozialen Klasse determiniert ist, sei Schwachsinn, da kein menschliches Leben ohne die Interaktion zwischen beidem zu denken sei. Beide Pole reflektieren sich, ohne dass sich ihre Effekte in der Summe ihrer Gründe erschöpfen. Die Aufgabe einer zwischen dem Sozialen und dem Fantastischen manövrierenden Filmpädagogik ist es, dass in den Bildern das Gezeigte nicht nur aufsummiert, sondern reflektiert wird, um im Wechselspiel zwischen den Elementen ihre Summe unbestimmt zu halten.