Eine grauhaarige Dame sitzt an der Tramhaltestelle und schaut entspannt dem Treiben um sie herum zu. Immer wieder droht sie der Kamera aus dem Fokus zu geraten in diesem bahnhofsnahen Getümmel aus Pendlern, Trams und Menschen, die wohin kommen wollen und dabei aussehen, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her. Hinkommen, das wollen sie im wortwörtlichen und übertragenen Sinn: Die hier Umherhetzenden müssen zu einem Termin, einen Bus erwischen, ins Stress abbauende Yoga und natürlich nach Hause. Sie, die hier mittendrin sitzt, ist weit davon entfernt, irgendwohin zu reisen: Der Koffer, die Tasche und der Rucksack sind alles, was Lilian geblieben ist. Sie, die früher selbst Vorurteile gegenüber Obdachlosen hatte, sie als faul, der Sucht verfallen oder selbstverschuldet aus dem System gefallen ansah, rollt nun selbst nachts mit ihrem Hab und Gut durch die still gewordene Stadt oder schreibt Tagebuch an einer hell erleuchteten Bushaltestelle. Sie tut es immerhin mit der Einsicht, früher nur funktioniert und nicht gelebt zu haben. Obdachlos geworden ist sie nach einem Burnout.

Obdachlose sind sich selbst überlassene Randständige – Sinnbild hierfür ist etwa die Einstellung, in der Lilian eine doppelte Sicherheitslinie auf einer verlassenen Strasse überquert. Oder jene, in der der bärtige Urs im Tram sein Dosenbier vor einem Plakat mit der Werbung «Sie sind nicht allein» öffnet. Diese symbolischen und eindrücklichen Bilder stammen aus dem Dokumentarfilm Im Spiegel des Basler Regisseurs und Journalisten Matthias Affolter. Er porträtiert darin vier Obdachlose, die ihr Leben und sich selbst im Spiegel der Coiffeuse Anna Tschannen genauer betrachten. Was nach einer künstlichen Anordnung klingt, ist die Dokumentation der Wirklichkeit: Tschannen frisiert schon seit über zwölf Jahren Obdachlose, die ihr schon lange mehr als nur die Frisur anvertrauen. Sie ist auch die Initiantin des Films, aber noch vielmehr ist sie die Vertrauensperson dieser Menschen. Dieses Vertrauen verleiht den Interviewsituationen vor dem Spiegel grosse Intimität und Authentizität, ohne reisserisch oder effekthascherisch zu wirken. Tschannen suggeriert hie und da ein Thema, ohne sich jedoch darin zu verbeissen, und lässt es wieder los, wenn ihr Gegenüber im Spiegel sich, statt auszupacken, für einen unverbindlichen Schwatz entscheidet.

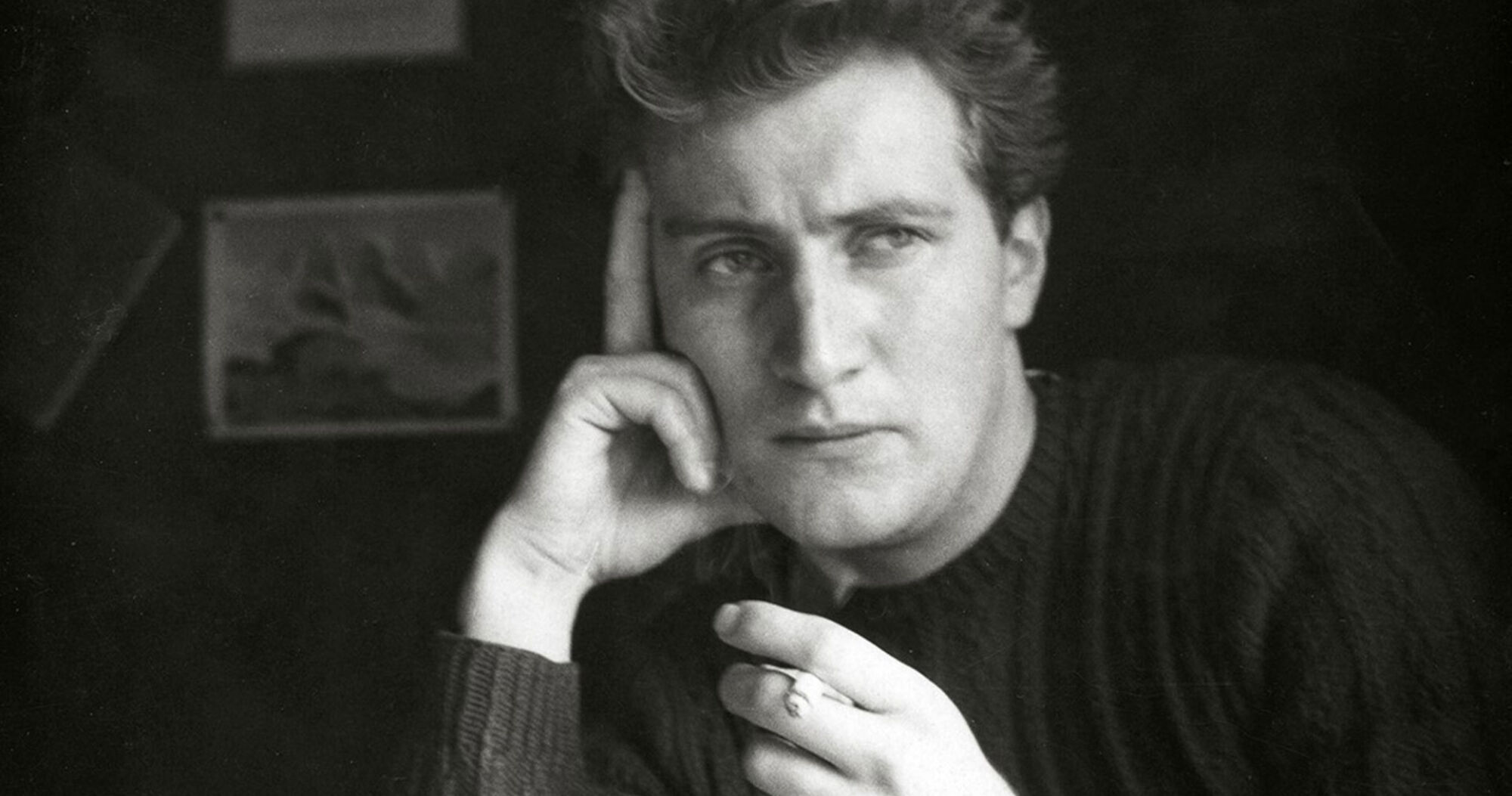

Der Film und seine Macher tragen Sorge zu ihren Protagonist_innen und geben deren Bedürfnissen genügend Raum. Dies alles verdeutlicht sich in Momenten, in denen Tschannen beispielsweise liebevoll und routiniert zugleich mit den Fingern durch die langen Haare ihrer Kund_innen fährt – eine irritierend intime Geste. Schliesslich überführt sie uns, genau wie die Dame mit Koffer, der Vorurteile gegenüber Obdachlosen. Dabei sitzen vor Tschannens Spiegel Menschen, denen man die Obdachlosigkeit nicht ansieht. Wie etwa Aarold, der nach der Trennung von Frau und Sohn erst seinen Job, dann die Wohnung verlor und seither nicht mehr aus der Schuldenspirale herauskommt. Oder es sitzen Leute vor dem Spiegel, denen man die Obdachlosigkeit nicht ansehen würde, wenn sie nur gut frisiert und angezogen wären – so wie zum Beispiel Markus, der nach einem Haarschnitt ein bisschen wie Sean Penn aussieht.

«Den Spiegel hinhalten» – zugegebenermassen eine abgenutzte Metapher – ist in diesem Fall gar zweideutig: Indem die Protagonist_innen ehrlich und aufrichtig ihr eigenes Spiegelbild betrachten, richten sie und die Filmemacher das eigentliche Augenmerk auf eine hässlich Fratze unserer Sozialstaatsmoral. Einer Moral, die Hilfe und Unterstützung predigt, aber Scham und Stigmatisierung verbreitet. Wie sonst lässt sich erklären, dass der schon alternde Urs mit schlaksigem, ausgezehrtem Körper nur das Prinzip «schaffe, schaffe, schaffe» kennt und bereit ist, nach Kamerun auszuwandern, um dort eine Arbeit als Erdnuss- und Bananenpflücker zu ergattern? Für ihn ist dies allemal besser, als auf Sozialhilfe oder die Spitex angewiesen zu sein. Auch bei den anderen Protagonisten, insbesondere den Männern, drückt diese moralische Haltung durch: Obdachlosigkeit ist selbstverschuldet und darum ist Hilfe beanspruchen verpönt. Aarold spricht gar von der «Scham, fremde Hilfe anzunehmen», er will es «allein schaffen». Sicherlich sind das hehre Motive und zeugen von Kampfgeist, aber eben auch von einer neoliberalen Moral. Oder um es mit David Lynchs Figur Dr. Jacoby aus Twin Peaks zu sagen: «Dig yourself out of the shit.» So ist es alles andere als verwunderlich, wenn zum Abspann der Song «I Am All I Got» von The Dead Brothers läuft. Und zwar in einer bluesigen Wehmut, die zu Lucky Lukes Ritt in den Sonnenuntergang passen würde: I am a poor lonesome cowboy. Jeder für sich alleine.