Für die meisten Kinobesucher ist der Fall klar: Wenn sie einen Film mögen, loben sie den Regisseur, der eine so eindrückliche Geschichte erzählt und inszeniert hat. Erwähnung finden oft auch die Darsteller für ihre überzeugende Verkörperung der Figuren oder das Kamerapersonal für die gelungene Fotografie. Beim Loben vergessen gehen in der Regel hingegen Produzenten und vor allem die Drehbuchautoren. Letztere sind dabei oft die eigentlichen Schöpfer der "Geschichte". Sie haben die Figuren, ihr psychologisches Profil und ihr Handeln entworfen. Sie haben auch die Ambienti, die Schauplätze und Stimmungen skizziert, die die Kameraarbeit dann in eine visuelle Oberfläche kleidet. Regisseure verfilmen sehr oft nur Stoffe, die sie bekommen haben und ein Produzent in Auftrag gab. Selbst die Autorenfilmer, also jene, die ihre Geschichten selber schreiben, ziehen gerne einen Spezialisten hinzu, um den Stoff zu entwickeln.

Um alltägliche Herausforderungen und grundsätzliche Problematiken ging es in den Gesprächen mit zwei Vertretern dieses oft unterbelichteten Filmberufs.

Eva Vitija hat das Drehbuchschreiben an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin erlernt, «weil die Schule einen guten Ruf hatte und es damals in der Schweiz fast noch keine Ausbildungsmöglichkeiten gab». Sie ist Autorin zahlreicher Kinospielfilme (unter anderen Sommervögel, Paul Riniker, CH 2010; Madly in Love, Anna Luif, CH 2010), TV-Filme (unter anderen Meier Marilyn, Stina Werenfels, CH 2003; Das alte Haus, Markus Welter, CH 2013) und von Fernsehserien (Lüthi & Blanc). Schon als Kind war sie mit der Filmproduktion vertraut, da ihr Vater Joschy Scheidegger Regisseur beim Fernsehen war. Doch das erste Drehbuch schrieb sie eher zufällig für eine Freundin an der damaligen Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (heute ZHdK). «Es ist oft so, dass Drehbuchautoren etwas älter sind als Regisseure, man kommt vielleicht mit achtzehn nicht unbedingt darauf, Drehbücher zu schreiben.»

Auch Jann Preuss kann nicht genau sagen, wie der Entschluss fällt, Drehbuchautor zu werden. In den letzten Jahren habe sich das Berufsbild sicherlich gefestigt, und an der Zürcher Hochschule der Künste, an der Preuss Drehbuchkurse gibt, begeistert sich eine Mehrheit der Drehbuchstudenten und -studentinnen für den Film generell und auch für die Regie. Reine “Literaten”, die sich nur für das Schreiben interessieren, seien wohl seltener. Auch Preuss hatte ursprünglich an der École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle in Paris Regie studiert: «Ich wollte nie ausschliesslich Autor werden. Eher durch Zufall habe ich einen Drehbuchauftrag bekommen. Es lief gut, und so gab es in der Folge weitere Anfragen, sodass ich beim Drehbuchschreiben blieb: Ich hatte ein Kind und musste Geld verdienen, so ist meine Karriere ein Stück weit wirtschaftlichen Zwängen geschuldet.» Preuss hat Drehbücher für Kinofilme (unter anderen Barfuss, Til Schweiger, D 2005; Die Standesbeamtin, Micha Lewinsky, CH 2009) und Fernsehproduktionen geschrieben (Lago mio, CH 2004, bei der Preuss auch Regie führte, wurde am Genfer Filmfestival Tous Écrans mit dem Preis für den besten Schweizer Fernsehfilm ausgezeichnet).

Eine Drehbuchausbildung sei gewiss nützlich, meint Preuss: «Sie ist eine gute Möglichkeit, sich zu entwickeln. Sie bietet Zeit und Raum zum Üben.» «Und man kann auch von Dozenten etwas lernen», fügt er schmunzelnd an. «Talent, oder sagen wir lieber eine gewisse Vorbildung, die oft aus der Erziehung und den familiären Verhältnissen stammt, kann auch helfen. Trotzdem bin ich immer wieder überrascht, wie manche Studentinnen und Studenten mit Fleiss, Disziplin und durch Übung und grossen Willen sich in der Ausbildung sowie danach enorm weiterentwickeln. Auf jeden Fall müssen sich Drehbuchautoren, ob sie nun eine Schule besuchen oder als Autodidakten begonnen haben, sehr viel selbst erarbeiten. Das ist ein endloser Prozess, der ein Leben lang anhält, solange man eben Drehbücher schreibt.»

Die Arbeitssuche gestaltet sich für alle Drehbuchautoren, ob mit oder ohne Ausbildung, am Anfang der Karriere gleich: Wenn man noch keinen Namen hat, muss man – oft auch ohne oder mit nur geringer finanzieller Unterstützung – eigene Drehbücher schreiben und diese den Produzenten anbieten. In anderen Ländern wie in Deutschland oder den USA gibt es auch Agenturen, die Drehbuchautoren unter Vertrag nehmen und ihre Stoffe unterbreiten; zum Teil sind es die gleichen, die auch Schauspieler und Regisseure vertreten. Doch der Schweizer Markt ist dafür zu klein. «Es kommt niemand, wenn man sich nicht selbst anbietet, man hat auch keine Website oder so. Solange man jedoch bei den Produzenten gute Stoffe einreicht, werden diese auch gelesen, und man hat Chancen auf Arbeit», meint Vitija.

Sobald die ersten Drehbücher mit Erfolg realisiert wurden, kommt man in die privilegierte Lage, dass man von Produzenten oder Regisseuren angefragt wird. Oft wird man auch hinzugezogen, wenn eine Produktion in die Klemme geraten ist. Vitija: «Dann geht es darum, ein halb fertiges Drehbuch weiterzuentwickeln oder umzuschreiben. Was sehr häufig in der Schweiz passiert, ist, dass Autoren erst gefördert werden, dann aber ihre Arbeit womöglich finanziell nicht zu Ende bringen können. Oder sie sind zu unerfahren, um alle Ideen wirklich umzusetzen. Das sind zum Teil sehr interessante Stoffe, die fertig entwickelt werden müssen.»

Besonders in der begrenzten und überschaubaren Schweizer Filmszene geschieht auch punkto Drehbuch sehr viel über persönliche Beziehungen. Da kann es ein Segen sein, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert und sich produktive Seilschaften bilden. Aber auch ein Fluch, wenn es zu wiederholten Differenzen kommt und Ausweichmöglichkeiten fehlen.

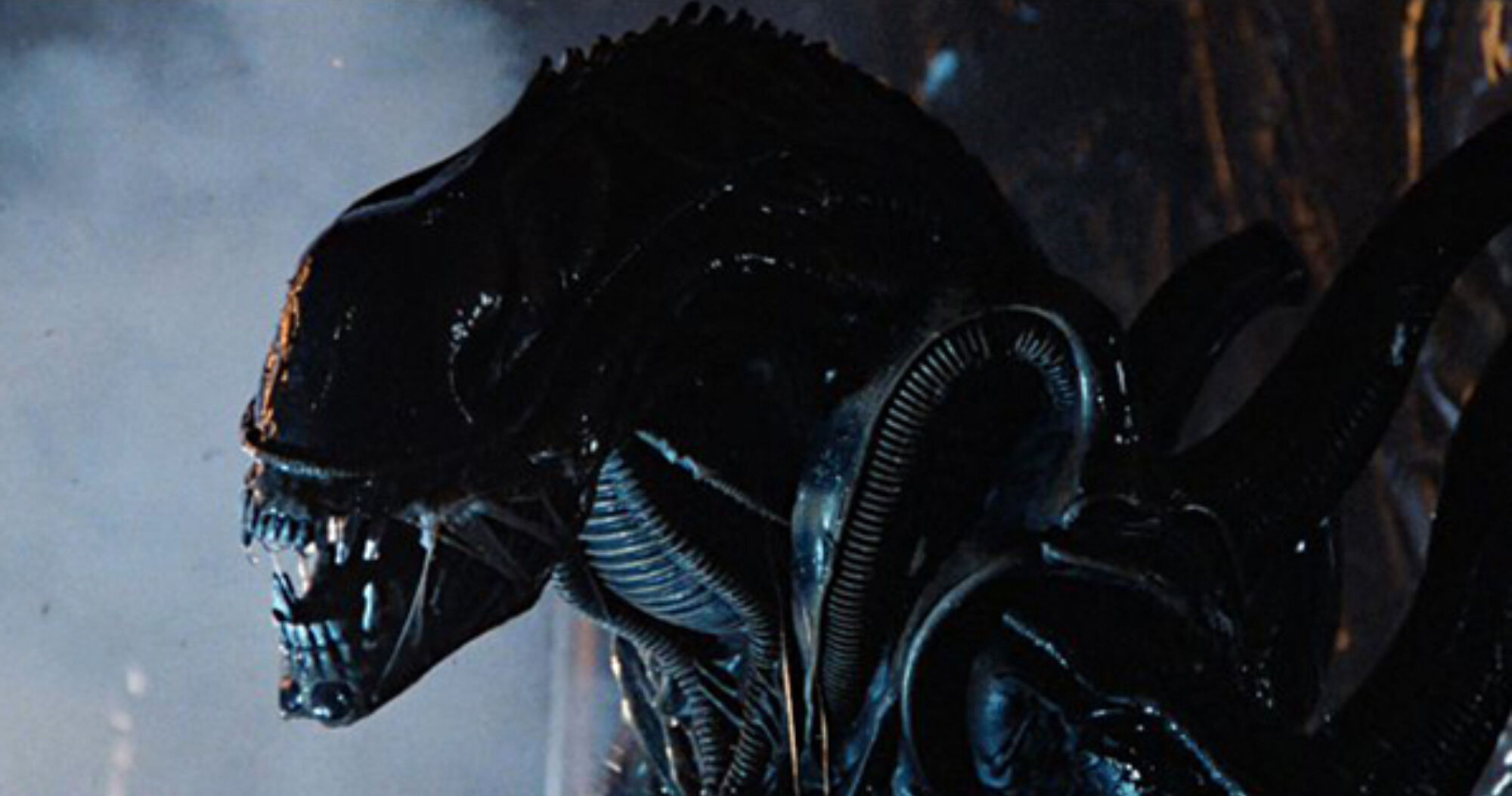

(Bild: Sommervögel, Regie: Paul Riniker, 2010)

Die Erstellung eines Drehbuchs durchläuft in der Regel drei Phasen. Das Exposé ist eine grobe Ideenskizze, die auf ein paar Seiten die Grundzüge von Figuren und Geschichte enthält. Das Treatment bewegt sich normalerweise zwischen zwanzig und dreissig Seiten, kann manchmal jedoch bis zu fünfzig Seiten lang sein. Es enthält den kompletten Handlungsaufbau, alle Szenen und Figuren, die im Film vorkommen. Es lässt auch schon den Stil, den thematischen Tiefgang des Films sowie die Motivationslage und Entwicklung der Figuren klar erkennen. Danach folgt das eigentliche Drehbuch, das alle Szenen des Treatments komplett ausarbeitet und mit Dialogen und Handlungsanweisungen versieht. Es enthält Hinweise für Regie, Schauspieler und Kamera. Diese erste Drehbuchfassung wird aber nach der Abgabe an die Produzenten fast immer noch mehrfach revidiert und an die jeweiligen Produktionsbedingungen angepasst.

Für Eva Vitija ist das Treatment ein wichtiger Schritt. Besonders auch, weil es für Drehbuchautoren noch ohne Produzentenanbindung eine der wenigen Möglichkeiten bietet, die selbständige Arbeit an einem Stoff mit Fördergeldern zu finanzieren. Seit 2011 spricht das Bundesamt für Kultur Treatment-Förderungen – zurzeit in der Höhe von 10 000 Franken. Daneben existiert auch kantonale und private Förderung (aus dem Fonds des Migros-Kulturprozents werden beispielsweise Treatments mit bis zu 15 000 Franken unterstützt). Allerdings gibt es auch Autoren, «die bereits in einem frühen Stadium gerne an einzelnen Szenen arbeiten und deswegen lieber direkt vom Exposé zu einer ersten Drehbuchfassung übergehen», erklärt Vitija. Zu ihnen gehört auch Jann Preuss, der die Nützlichkeit des Treatments im Produktions- und Finanzierungsprozess zwar erkennt, diesen Zwischenschritt allerdings eher als ein notwendiges Übel betrachtet. Tatsächlich wurde das Treatment erst in den letzten Jahrzehnten eingeführt, um das Risiko für Förderinstitutionen, Fernsehanstalten und andere Geldgeber zu minimieren.

«Ich verfasse Treatments nur, wenn es sein muss. Und durch die Einführung dieses Instruments sind die Drehbücher auch bestimmt nicht besser geworden», meint Preuss und fährt fort: «Das Treatment ist für mich eher überflüssig, weil es ein Prosadokument ist, das man benutzt, um Leute von der eigenen Idee zu überzeugen. Doch im Drehbuch arbeitest du mit ganz anderen Mitteln. So ein Treatment kann auch in die Irre führen: Wenn es schon schwierig ist, ein Drehbuch zu lesen, um das Potenzial eines Films zu erkennen, weil sich so vieles später verändert, dann ist das Treatment eine noch stärkere Abstraktion, noch viel weiter vom Filmischen entfernt. Es ist zwar leichter zu lesen als ein Drehbuch, doch grade deswegen ist es noch schwieriger zu beurteilen, ob ich an diesem Stoff auch die neunzig Minuten eines Films dranbleiben würde. Man kann bei einem Treatment viel mehr überlesen oder auch viel hineindichten. Die Struktur und der Rhythmus des Films artikulieren sich dann ganz anders, sie sind – wenn überhaupt – eher an einem Drehbuch abzulesen.» Ausserdem schreibe das Treatment auch indirekt eine Arbeitsweise vor, die für manche Drehbuchautoren hilfreich und nützlich, für andere aber eher kontraproduktiv sei, weil sie einen zwingt, plotlastiger und konventioneller zu denken, als es für den Film vielleicht gut ist. Zudem «kommt ja auch kein Förderer und sagt dem Regisseur, er müsse erst ein Storyboard zeichnen – manche stellen eines her, andere nicht. Und einem Literaten vorzuschreiben, er müsse erst eine zwanzigseitige Kurzfassung seines Romans einreichen, wäre eine genauso wahnwitzige Idee. Aber bei Drehbuchautoren und -autorinnen nimmt man sich das Recht heraus, ihnen die Arbeitsweise zu diktieren.»

(Bild: Barfuss, Regie: Til Schweiger, 2005)

Ob mit oder ohne die Zwischenetappe des Treatments ist die Arbeit an einem Drehbuch zu Beginn auf jeden Fall eine sehr einsame, erklärt Preuss: «Viele sagen, es sei einer der schwierigsten Prozesse beim Film, weil du im Grunde – ausser es handelt sich um eine Literaturverfilmung – aus dem Nichts etwas erschaffen musst, wovon am Ende der ganze Film abhängt. Aus einem schlechten Drehbuch macht man keinen guten Film, egal wie versiert Kamera und Schauspieler sind. Die Schreibarbeit erfordert sehr viel Disziplin, weil du ganz auf dich allein gestellt bist, konfrontiert mit all deinen Problemen und Unzulänglichkeiten.» Deshalb plädiert Eva Vitija sehr dafür, dass zumindest für unerfahrene Drehbuchautoren und -autorinnen die Möglichkeit einer professionellen Begleitung, eine Art Drehbuchcoaching, zur Verfügung stehen sollte: «Jemand, der im Metier erfahren ist und ein paar Sachen wie Dramaturgie oder Dialoge ansehen und besprechen kann. Das müssen aber Leute sein, die regelmässig arbeiten und dementsprechend grosse Erfahrung haben. Die sind in der Schweiz aber schwer zu finden.»

Im Gegensatz zum literarischen Schreiben erfordert das Drehbuchschreiben nicht nur die Fähigkeit, eine dramaturgisch ansprechende Konstellation von Figuren und Ereignissen zu entwerfen, sondern auch eine ausgeprägte visuelle Vorstellungskraft. «Auf jeden Fall habe ich Bilder im Kopf, wenn ich schreibe», bestätigt Vitija. «Ich stelle mir die Handlungsräume vor und wie die Figuren aussehen. Ob es dann im Film genauso verwirklicht wird, ist eine andere Frage, doch man muss schon so genau schreiben, dass die Bilder definiert und für den Leser fassbar sind. Das Drehbuch beinhaltet darüber hinaus sehr viele Regieanweisungen: was die Menschen tun, was sie erleben, ihre Mimik, wie der Ort aussieht, wo sie etwas erleben. Laien denken beim Thema Drehbuchschreiben häufig vor allem an Dialoge. Gute Dialoge sind auf jeden Fall wichtig, doch das Drehbuch ist viel mehr als das. Die Hauptarbeit liegt darin, eine Geschichte zu entwerfen, sich tolle Szenen auszudenken. Die Dialoge sind dann nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Was in ihnen vermittelt wird, kann in manchen Fällen fast wie ein Zusatz zu dem sein, was sowieso schon gezeigt wird.»

(Bild: Madly in Love, Regie: Anna Luif, 2010)

Ausser Genre- und Themenangaben sowie der ungefähren Länge, gibt es seitens der Produzenten häufig nicht viele Vorgaben. Trotzdem meint Eva Vitija: «Man bekommt zwar nicht unbedingt einen Budgetrahmen vorgelegt, doch natürlich denkt man als Autor auch daran, dass es produzierbar sein muss. In der Schweiz versucht man erst gar nicht, gigantische Actionstoffe anzubieten, weil das wegen der hohen Produktionskosten wenig Sinn ergibt. Auch ein Schweizer Bezug ist in der Regel gut. Beim Fernsehen sind die Vorgaben jedoch generell strikter. Länge und Inhalt sind klar definiert, und die Verankerung in der Schweizer Realität ist zwingend. Früher war es sogar so, dass die meisten Filme auf dem Land spielen mussten, da urbane Geschichten beim Publikum nicht so gut ankamen. Es müssen auch immer noch mehr oder weniger Feel-Good-Filme für die ganze Familie sein, obwohl sich in dieser Hinsicht etwas getan hat und in letzter Zeit auch kritischere, aktuellere Themen beim Schweizer Fernsehen erwünscht sind.»

Das Erzählen einer guten Geschichte ist der endgültige Wunsch aller Drehbuchautoren, das anvisierte Ziel, auf das man alle Anstrengung, alle Kraft hin bündelt. Doch was eine gute Geschichte ausmacht, darüber lässt sich streiten. Und darüber wird auch gern gestritten: unter Drehbuchautoren, Produzenten und Regisseuren ebenso wie unter Journalisten und dem Publikum. Jann Preuss’ Credo lautet: «Man muss als Drehbuchautor etwas menschlich Berührendes finden und es vermitteln können. Ich sage meinen Studenten, sie sollen Geschichten erzählen, die sie wirklich beschäftigen, nicht nur interessieren, sondern beschäftigen! Die mit ihren heimlichen Ängsten und Sehnsüchten etwas zu tun haben. Die Geschichte darf trotzdem auch in einem anderen Milieu oder sogar in einer Phantasiewelt spielen, doch sie muss einen menschlich bewegen.»

Wenn die gute Geschichte erzählt und eine erste Drehbuchfassung an die Produzenten abgeliefert ist, wird noch mal ein neues Kapitel aufgeschlagen, bei dem nun mehrere Kreativkräfte involviert sind. Gewiss gibt es bereits bei Abschluss des Treatments und während der Erstellung des Drehbuchs sporadische Kontakte zu den Auftraggebern, doch besonders nach Abgabe der ersten Fassung gibt es Sitzungen, bei denen Produzenten oder Fernsehredaktoren, Regisseure sowie andere Beteiligte ihre Anmerkungen und Änderungswünsche einbringen können. Auf die Frage, welches die grösste Herausforderung für eine Drehbuchautorin sei, meint Eva Vitija denn auch: «Vielleicht ist es die Zusammenarbeit. Eine gute Geschichte zu schreiben, ist schon schwer, doch sie dann auf dem Weg nicht zu verlieren, ist auch nicht einfach. Man braucht auch etwas Erfahrung und Mut, um sich nicht einschüchtern zu lassen. Manchmal wünscht man sich etwas mehr Vertrauen seitens der Produzenten.» Beide Gesprächspartner kennen die Situation, dass sich mehrere Leute dazu berufen fühlen, im Script «mitzuwursteln» (O-Ton Preuss). Bei der Kamera schreckt bereits die Technik ab, sodass man nicht leicht auf die Idee kommt, einem Kameramann zu erklären, wie man ein gutes Bild schiesst. Doch alle können denken und schreiben, also nehmen sie an, sie könnten auch ein Drehbuch mitgestalten. «Wenn es schlecht läuft, reden dir alle rein», erklärt Preuss, «doch je mehr Leute an einem Drehbuch mitarbeiten, desto mehr Kompromisse geht man ein und desto schwammiger wird das Endprodukt.»

(Bild: Die Standesbeamtin, Regie: Micha Lewinsky (2009)

In einem vom Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz (ARF / FDS) erarbeiteten Mustervertrag heisst es unter anderem: «Die Produzentin ist berechtigt, bei der Schaffung des Filmwerkes das Drehbuch insoweit zu bearbeiten, als es die Besonderheiten eines audio-visuellen Werkes erfordern. Insbesondere muss der Titel des Filmwerkes nicht dem Titel des Drehbuches entsprechen. Aussage und Charakter des Werkes dürfen dabei aber nicht beeinträchtigt werden. Die Bearbeitung hat nach Möglichkeit im Einverständnis mit der Drehbuchautorin / dem Drehbuchautor zu erfolgen.» Eine solche sowieso schon Interpretationsspielräume offenlassende Klausel lässt sich in der Praxis jedoch meist nicht durchsetzen. Ausserdem sind während des Drehprozesses Anpassungen von der Produktion aufgrund organisatorischer sowie finanzieller oder von der Regie aufgrund gestalterisch-künstlerischer Bedürfnisse fast unausweichlich.

Kommt es zum Streit oder gar zum Bruch mit den Auftraggebern, werden gewöhnlich ein oder sogar mehrere neue Drehbuchautoren für weitere Drehbuchfassungen hinzugezogen. Im erwähnten Mustervertrag des ARF/FDS sind für das Mitwirken von etwaigen Koautoren verschiedene Klauselvarianten vorgesehen. Wird beispielsweise dem Drehbuchautor vor der endgültigen Fassung das Drehbuch aus der Hand genommen, fällt sein Honorar meist höher aus. Auch kann von vornherein festgelegt werden, ob und wie der Drehbuchautor in solchen Fällen im Nachspann erwähnt wird.

Beide Gesprächspartner berichten allerdings – und das bestimmt nicht nur aus diplomatischem Kalkül – auch von sehr guten Erfahrungen. Vitija: «Der Kontakt mit Produzenten kann auch produktiv und ganz wunderbar sein, wenn man mit tollen Leuten zusammenarbeitet. Dann ist es doch gut, dass der Drehbuchautor mit seinem Werk nicht so einsam ist, wie es die meisten Literaten bis zum Schluss sind.» Preuss: «Durch gute und schlechte Erfahrungen suchst du dir irgendwann die Menschen aus, mit denen du arbeiten willst. Es ist nicht schlecht, wenn du wen hast, der dir etwas reinredet, im entscheidenden Moment vielleicht die richtigen Impulse gibt und dich antreibt. Mühsam sind nur die Auftraggeber, die beim Drehbuch ein Mikromanagement betreiben und bei jedem Detail mitreden wollen.»

Die Arbeiten an einem Spielfilmdrehbuch dauern bis zur endgültigen Fassung nicht selten ein bis anderthalb Jahre, manchmal sogar länger. Wenn die Drehphase beginnt, sind die Autorinnen und Autoren oft schon an einem nächsten Projekt. Zuweilen werden sie noch mal hinzugezogen, wenn aufgrund von Produktionsproblemen Teile der Geschichte umgearbeitet werden müssen. Häufig kommt es hingegen vor, dass sie zu einem Setbesuch eingeladen werden: «Dann ist es meistens so, dass dich dort niemand kennt», erzählt Eva Vitija und fügt lachend hinzu: «Ich wurde mal von einem Schauspieler gefragt: ‹Bist du ein Fan?› und habe dann geantwortet: ‹Nein, ich habe nur dich und deinen Dialog geschrieben.›»

(Bild: Meier Marilyn, Regie: Stina Werenfels, 2003)

Kommen wir zur Schweiz und stimmen gleich ins unerlässliche Klagelied ein, dass der (Deutsch-)Schweizer Spielfilm oft nicht so erfolgreich ist, wie er sein könnte. Da beide Gesprächspartner zuvor die eminente Bedeutung des Drehbuchs für einen guten Film herausstreichen, ziehen sie sich folgerichtig auch bei der Diskussion um die Qualität des Schweizer Spielfilms keineswegs aus der Verantwortung – Vitija: «Ich will hier bestimmt nicht allein den Drehbuchautoren den Schwarzen Peter zuschieben, man müsste auch die Regie und die Branche allgemein anschauen, trotzdem haben die Autoren bestimmt ihren Anteil am Erfolg und Misserfolg des Schweizer Films»; Preuss: «Fragen, wie woran der Schweizer Film krankt, sind ja nie monokausal zu beantworten, doch ich nehme mich und andere Kollegen bei dieser Diskussion bestimmt nicht aus.»

Von vielen Journalisten wird immer wieder bemängelt, der Schweizer Spielfilm zeige zu wenig Mut, die Geschichten seien zu brav, zu schal, obwohl es an Konfliktpotenzial in diesem Land weiss Gott nicht mangele. Beide Gesprächspartner geben zu bedenken, dass es in der Eidgenossenschaft tatsächlich an einer gefestigten Tradition des Drehbuchschreibens fehle, erst in den letzten Jahren habe der Berufsstand an Profil gewonnen. Jann Preuss spannt den Bogen noch etwas weiter: «Die Schweiz hatte keine Königshäuser, keinen Hof, der für die Unterstützung der Kunst und besonders des Theaters sehr wichtig war. Wir haben keinen Shakespeare wie in Grossbritannien, keinen Strindberg oder Ibsen wie in Dänemark, es fehlt an einer eigenen Tradition des dramatischen Schreibens, die ursprünglich im Theater verankert ist.»

Sicherlich ist es auch eine Frage des Produktionsprozesses, aber auch der Mentalität, meint Eva Vitija: «Wenn sehr viele Förderer und Geldgeber beteiligt sind, ist es schwierig, etwas durchzusetzen, was nicht mehrheitsfähig ist. Ich glaube nicht unbedingt, dass es in der Schweiz den Autoren an Mut fehlt, manchmal schleifen sich Ecken und Kanten auch während der langen Bearbeitung ab. Trotzdem habe ich auch bei Drehbüchern von jungen Autoren und Autorinnen, von denen ich sehr viele lese, gemerkt, dass es ihnen beim Schreiben manchmal schwerfällt, grosse Konflikte auszuhalten, selbst wenn sie einen mutigen Stoff angehen wollen. Besonders früher habe ich das auch bei mir selbst beobachtet, wie ich beim Schreiben Peinlichem oder grossen Konflikten lieber aus dem Weg ging, genauso wie man es im Leben macht. Das nicht zu tun, ist etwas, was man sich antrainieren muss. Es kann jedoch auch etwas mit der hiesigen Kompromissgesellschaft zu tun haben: Schweizer haben vielleicht etwas mehr Probleme mit Austragen von Konflikten, und es gibt keine ausgeprägte Streitkultur.»

Bild: Lago mio, Regie: Jann Preuss, 2004)

Auch Preuss meint, dass die «Schere bei vielen Autoren schon im Kopf» sei. «Es ist für Schweizer Autoren – natürlich nicht für alle – vielleicht schwieriger, radikal zu erzählen oder auch mal die Hosen herunterzulassen, als es in anderen Ländern der Fall ist. Was möglicherweise ein Segen für die Politik ist, ist ein Fluch für die Kunst: Mit Demokratie, Kompromiss und Konsens entsteht kein Fellini. Es ist eine Mentalitätsfrage, dass man automatisch auch immer den Standpunkt der anderen Seite sehen und verstehen will, nicht zu drastisch sein möchte. Darum machen die Schweizer vielleicht so gute Dokumentarfilme, weil sie sich zurücknehmen, weil sie gut beobachten können, weil sie geduldig und ausgleichend sind.»

In gewisser Hinsicht kann die Forderung nach mutigeren, kantigeren Filmen und zugleich nach Filmen, die die Schweizer Realität glaubhaft aufzeichnen, allerdings auch widersprüchlich sein, gibt Preuss zu bedenken: «Es ist gar nicht so einfach, Geschichten zu erzählen, die wirklich schweizerisch sind, die etwas mit unserer Realität zu tun haben, und dennoch nicht wie ein Abklatsch eines Hollywooddramas wirken. Sehr viele Konflikte liegen bei uns im Ungesagten, im Verschwiegenen, im Impliziten. Ein Schweizer Chef sagt zu seinem Angestellten vielleicht so etwas wie: ‹Es wäre gut, wenn wir Ihre Leistung bei dem Projekt noch einmal zusammen anschauen könnten›, und schickt am nächsten Tag den Kündigungsbrief. Das bringt die Handlung weniger effektiv voran, als wenn er sagen würde: ‹Ihre Arbeit ist eine Katastrophe, sie sind gefeuert!› Doch das wäre etwas aufgesetzt und unschweizerisch. Aber es gibt auch Ausnahmen: grounding hat mir zum Beispiel als Wirtschaftsthriller und als Film, der ein aktuelles Schweizer Thema aufgreift, sehr gut gefallen. Obwohl auch da die Dramatik kurioserweise teilweise im Unterlassenen liegt, nämlich darin, dass die Banken im entscheidenden Moment kein Geld gesprochen haben.»

Eva Vitija sieht neben der Mentalitätsfrage in der Schweiz auch ein rein strukturelles Problem: «Was die Schwäche mancher Drehbücher ausmacht, ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass in der Schweiz viel zu wenig entwickelt wird. Das ist ein reines Quantitätsproblem, man müsste aus einem möglichst grossen Pool auswählen können. Es gibt einfach sehr wenig gute, ausserordentliche Drehbücher, denn dafür müsste mehr geschrieben werden, und es müsste mehr professionelle Autoren geben. Stattdessen wird sehr viel umgesetzt, was es eigentlich nicht wert ist: Wenn in der Schweiz ein Drehbuch fertig finanziert und geschrieben wurde, dann wird es viel zu häufig auch verwirklicht. In Hollywood sagt man, dass nur eines von zehn fertigen Drehbüchern auch tatsächlich realisiert wird, und auch in Deutschland ist die Situation vorteilhafter, obwohl ich da keine genauen Zahlen kenne. Für mehr Drehbücher müssten in der Schweiz jedoch die Rahmenbedingungen des Berufs besser sein, damit sich mehr Menschen für ihn interessieren und davon leben können.»

Ein weiteres, spezifisch schweizerisches Thema ist die Dialektfrage. Oft wirft man indigenen Produktionen vor, die Sprache wirke gekünstelt, die Dialoge entsprächen nicht dem, was man im (schweizerdeutschen) Alltag hört. «Ich schreibe direkt im Dialekt», sagt Vitija dazu, «aber natürlich in meinem Zürcher Dialekt. Wenn das dann ein Urner oder Walliser spielt, dann muss der Schauspieler den Text anpassen. Wenn man auf Hochdeutsch schreibt und die Dialoge später in eine Dialektfassung ummünzt, ist das natürlich sehr riskant, weil der Satzbau sich zum Beispiel enorm verändert. Ich schätze es ausserordentlich, wenn ich mit den Schauspielern zusammenarbeiten kann, denn die haben ja sehr viel Ahnung von ihren Texten, sie sagen dann ‹so würde ich das aber nie sagen›. Es wäre für den Dialektfilm eigentlich ideal, wenn man mit den Schauspielern immer noch eine Dialogfassung des Drehbuchs erarbeiten könnte. Doch dafür ist meistens keine Zeit mehr da, weil man kurz vor Drehbeginn steht, oder es fehlt das Geld. Bei Filmen, die teilweise mit den Schauspielern zusammen erarbeitet worden sind, wo es noch kein definitives Drehbuch gab, wie etwa bei nachbeben, sieht man gut, wie glaubhaft dann auch die schweizerdeutschen Dialoge wirken können.»