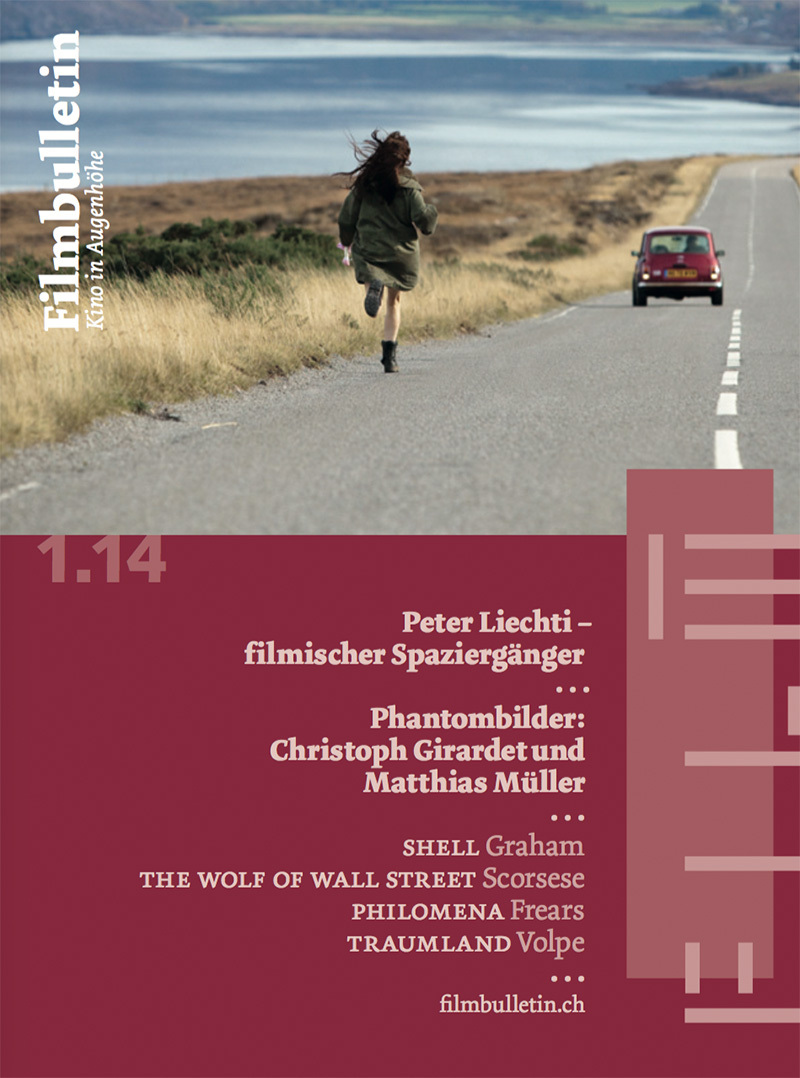

Shell ist siebzehn, wirkt aber reifer. Sie lebt mit ihrem Vater Pete in den fast menschenleeren, waldlosen schottischen Highlands. Unweit eines Sees, an einer Durchgangsstrasse. Dort betreiben die beiden eine Tankstelle mit Autowerkstatt und Kiosk. Das Verkehrsaufkommen ist gering, kommt im Winter fast zum Erliegen. Tag und Nacht donnern Lastwagen vorbei, Halt machen vor allem Lieferanten und Handwerker aus der Umgebung. Sie lassen Benzin nachfüllen, trinken Kaffee und Tee, halten einen Schwatz. Dann und wann tauchen Touristen und Ausflügler auf, nicht selten um zu melden, dass sie eben ein Wildtier gerammt haben und Hilfe benötigen. Dann rücken Pete und Shell mit dem Abschleppwagen aus und betätigen sich sogar als Abdecker, wenn die Tiere schwer verletzt sind.

Eine gottverlassene, mythische Gegend ist also der Schauplatz im ausgereiften, kammerspielartigen Beziehungsdrama des schottischen Regisseurs und Drehbuchautors Scott Graham (geboren 1974). Shell ist sein Spielfilmdebüt, eine Weiterentwicklung seines gleichnamigen Kurzfilms von 2006, der international für Aufsehen sorgte.

Erzählt wird von einer schicksalhaften Vater-Tochter-Beziehung, die unausweichlich auf eine Tragödie zusteuert: Einst hatte Pete für seine Lebensliebe, Shells Mutter, die Tankstelle aufgebaut, vermeintlich einen sicheren Hort für die Kleinfamilie. Doch für die Frau wurde der Lebensraum zu eng. Sie machte sich aus dem Staub, liess Pete mit dem Mädchen zurück. Ein harter Schlag für den introvertierten, menschenscheuen Handwerker, obwohl die Tochter früh mithalf, das Geschäft zu führen. Doch jetzt, wo sie zur Frau wird, tauchen unlösbare Probleme auf: Die Zuneigungsbedürfnisse der Tochter sind eindeutiger, fordernder geworden – ja, sie haben bereits inzestuöse Züge.

Das verängstigt Pete, der mit Emotionen kaum umzugehen weiss. Zumal ihn Shell zunehmend an deren Mutter erinnert. Kommt dazu, dass er von lebensbedrohenden epileptischen Anfällen geschüttelt wird und mangels ärztlicher Versorgung ohne die Hilfe der Tochter nicht sein kann. Die gegenseitige Abhängigkeit ist also existenziell im engsten Sinne des Wortes.

Shell ist ein Roadside-Movie: Grahams Protagonisten sind auf der Suche nach sich selbst, aber nicht wirklich unterwegs. Sie verharren statisch in ihrem Kernumfeld, saugen auf, was ihnen ihre Gäste an Informationen, Energien mitbringen. Doch für Pete ist auch das schon zu viel geworden. Beim Auftauchen von Besuchern zieht er sich in die Werkstatt oder die Küche zurück und überlässt Shell die Betreuung der Kundschaft. Mal ist es eine Mutter mit Kind, das auf die Toilette muss, oder es sind Stammkunden. Wie Hugh, der an Wochenenden anreist, um im nächst grösseren Ort seine von ihm getrennt lebenden Kinder zu besuchen. Was sich allerdings eher als Vorwand entpuppt: In Tat und Wahrheit will der Mann in den Vierzigern offensichtlich vor allem Shell nahe sein, bringt Geschenke mit.

Eine Geschichte wie diese verlangt nach einer überzeugenden Besetzung. Graham hat sie gefunden, insbesondere auch für die Hauptcharaktere. Dem englischen Theaterschauspieler Joseph Mawle gelingt die präzise, plausible Ausgestaltung der Vaterfigur, das Porträt eines Verlorenen, der in seiner engen Sinneswelt wie unentrinnbar gefangen scheint. Als Shell brilliert die Schottin Chloe Pirrie (1987 geboren). In ihrem ersten Spielfilm ist sie ein paar Jahre älter, als es die Rolle vorsieht. Das aber ergibt Sinn: Vordergründiges Lolita-Gehabe wäre nicht passend für einen Part, in dem sich seelentiefe Zerrissenheit, rehartige Scheu und unbändiger Freiheitsdrang duellieren.

Scott Graham benennt als filmische Leitfigur den sowjetrussischen Cineasten Andrej Tarkowskij, über den Ingmar Bergman einst sagte, er habe eine Sprache gefunden, die dem Wesen des Films entspreche: das Leben als Traum. An dieser Erkenntnis hat sich Graham durchaus orientiert, wenn man das Wechselspiel von drastischem Realismus und herber Traumpoesie in Shell erkennt. Ein weiteres Vorbild ist der Schotte Bill Douglas, der in den siebziger Jahren mit autobiografischen Werken wie My Childhood das britische Filmschaffen stilistisch geprägt hat. Etwa mit seinem Tonkonzept, das anstelle zusätzlicher Musik Natur- und Alltagsgeräusche als dramaturgische Akzentsignale etablierte. Abgesehen von drei Songkompositionen von Mark Knopfler, Isobel Campbell und Kenny Anderson folgt Graham diesem Prinzip und kreiert eine Anmutung, die sich vom oft penetranten Soundgeblöke im aktuellen Filmschaffen abhebt.

Bildlich begeistert Grahams Film mit der atmosphärisch dichten Lichtsetzung von Donny Campbell und der Kamerachoreografie von Yoliswa Gärtig. Eine fahle Highland-Koloratur umhüllt den Plot und vermittelt visuell das Widerspiel von klaustrophobischer Enge und Shells Sehnsucht nach Öffnung. Etwa dort, wo ein junger Kollege von Shell auftaucht, der eben seinen Job in einem Sägewerk verloren hat und bei seiner Mutter im familieneigenen Pub aushilft. Er macht Shell verkrampft den Hof und hat zuweilen Sex mit ihr im Auto. Doch Shell lehnt eine Beziehung ab, weil sie das autistische Wesen des Jungen verunsichert, vielleicht an ihren Vater mahnt.

Und so ist es denn ein nicht unerwarteter, aber klischeefrei inszenierter tragischer Zwischenfall, der Shell – die Muschelfrau – dazu zwingt, einen Schritt zu wagen, der drohenden Perspektivenlosigkeit ihres Daseins zu entfliehen. Sie folgt für einmal ganz ihrer eigenen wilden, unzähmbaren Wesensnatur. Scott Graham schafft eine Stimmung von rätselhafter, geheimnisumflorter Tristesse, wie sie nur ein harmonisches Filmkunstwerk erzeugen kann.