Der türkische Titel des Films bedeutet so viel wie «Purgatorium» oder «Stadium des Wartens zwischen Himmel und Hölle» und soll eine Lebensphase einer jungen Frau deutlich machen, deren Existenz trotz einschneidender Ereignisse eher von einem bedrückenden Stillstand geprägt ist. Es gehört scheints zur intellektuellen Leistung gehobener Stände, das Leben Unterprivilegierter in seiner Bedeutungslosigkeit und spurenlosen Vergänglichkeit zumindest zu einer kleinen Geschichte zu destillieren, um der Gefühlswelt der Zuschauer einen minimen Erregungskitzel zu verschaffen. Daher mag es auch für die türkische Architektin, Journalistin und Regisseurin Yesim Ustaoglu (Günese Yolculuk / Reise zur Sonne, 1999) Reiz und vielleicht auch Auftrag gewesen sein, das Leben von Zehra und Olgun in einer Phase zu schildern, in der sich bei der mittelständischen Bevölkerung die Lebenskarriere manifestiert und in der Unterschicht die Ausweglosigkeit festgezurrt wird.

Die beiden noch kaum Erwachsenen Zehra und Olgun arbeiten in einer Autobahnraststätte zwischen Istanbul und Ankara, die hauptsächlich von Truckern angefahren wird. Die Arbeit ist eintönig oder besser gesagt stupid. Und am Arbeitsende müssen sie noch mit dem Bus in die entfernte öde daliegende Kleinstadt fahren, wo beide wohnen. Es soll einmal eine florierende Industrie dort gegeben haben, heute wird das kochende Eisen über den Bahndamm gekippt, und Elektroloks scheinen eher dummen Streichen junger Leute dienlich zu sein.

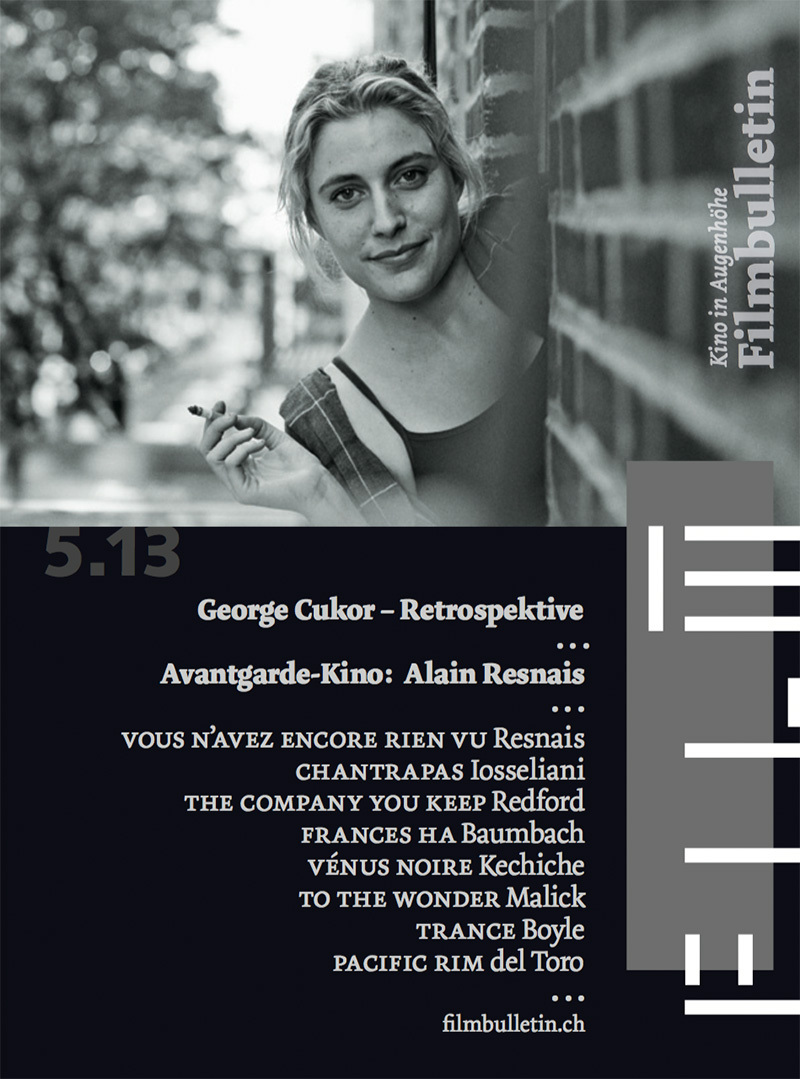

Daheim wartet auf Zehra eine wenig motivierende Mutter, die ihr dann noch Vorhaltungen macht, wenn sie Zigaretten bei ihr entdeckt. Es ist kein Wunder, dass eine junge Frau, deren Lebensmittelpunkt die mindere Küchenarbeit ist, sich nach Zuneigung oder Liebe sehnt. Wir sehen Zehra arbeiten, auf dem Sofa liegen, mit dümmlichen TV-Shows die Zeit vertreiben, in Grossaufnahmen elegisch blicken. Ihr gilt die Aufmerksamkeit der Regisseurin. Olgun ist eher eine Figur, die für die Beendigung der Story ihren Sinn hat. Die Zeichnung der Charaktere liegt mehr in dem, was sie machen, oder eher, was sie nicht tun, denn in einer persönlichen Ausstrahlung.

Und dann passiert es, dass Zehra sich in den wesentlich älteren Fernfahrer Mahur verliebt, der ihr die Freuden der körperlichen Liebe aufzeigt. Er wird aber in einer eindrucksvollen Einstellung mit seinem Lastwagen auf spiegelnder Autobahn wie in einem Trugbild auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Und das Malheur der Geschichte und der Bilder beginnt. Olgun möchte Zehra heiraten, als er aber erfährt, dass sie schwanger ist, beendet er sein Werben. Also muss das Kind abgetrieben werden, da aber die Zeit dafür überschritten ist, kann nur mehr ein Gewaltakt die Zuschauer zum Stöhnen veranlassen, wenn Zehra mit viel Blut einen passablen Fötus aus sich herausquetscht, den sie dann in einer Fensteröffnung der Klinik, in die ihre ahnungslose Mutter sie gebracht hat, versteckt. Wenn Ustaoglu erklärt, dass sie während des Scriptschreibens Dantes «Göttliche Komödie» wieder gelesen habe, dann muss sie bei der Imagination dieser bildlich ausführlich gefassten Abtreibungsszene in ihrer Lektüre bei der Schilderung der Hölle angekommen sein. Ogun landet nach einem Tobsuchtsanfall im Gefängnis, aber wird dort dann doch zu seinem Lebensglück finden.

Der Film mit seinen meist in winterlicher Kälte fotografierten tristen Bildern von Mensch und Landschaft müsste türkische Politiker jeder Couleur in Depressionen stürzen. Stimmt es, dass mit Zehras und Olguns Lebensverwerfungen die jungen Leute in den ländlichen Gegenden Anatoliens oder in den Randgebieten Istanbuls gemeint sind, dann hätte die türkische Politik noch grosse Probleme vor sich.