Bekanntlich vollzieht sich seit mehreren Jahrzehnten ein unaufhaltsamer Übergang vom analogen Filmmaterial zum digitalen Bild. Veranschaulichen lässt sich dieser Wandel mit der Umstellung der analogen auf die digitale Kinovorführung, die in den letzten Jahren in der Schweiz flächendeckend vollzogen wurde. In der grundlegenden Beziehung zum Bild bis hin zu den Arbeitsmethoden ist nichts mehr so wie früher. Und damit einher geht auch, dass die grossen Labors – die wenigen, die es noch gibt – sich nicht mehr oder nur noch am Rand für Schwarzweiss interessieren. Schwarzweissfilm wird von den Industrielabors nicht mehr entwickelt und auch fast nicht mehr produziert. Dabei wirft der elementare Unterschied zwischen dem digitalen Bild und dem analogen Film seit dem Aufkommen der «digitalen Revolution» auch neue Fragen zur Arbeit mit Schwarzweiss auf.

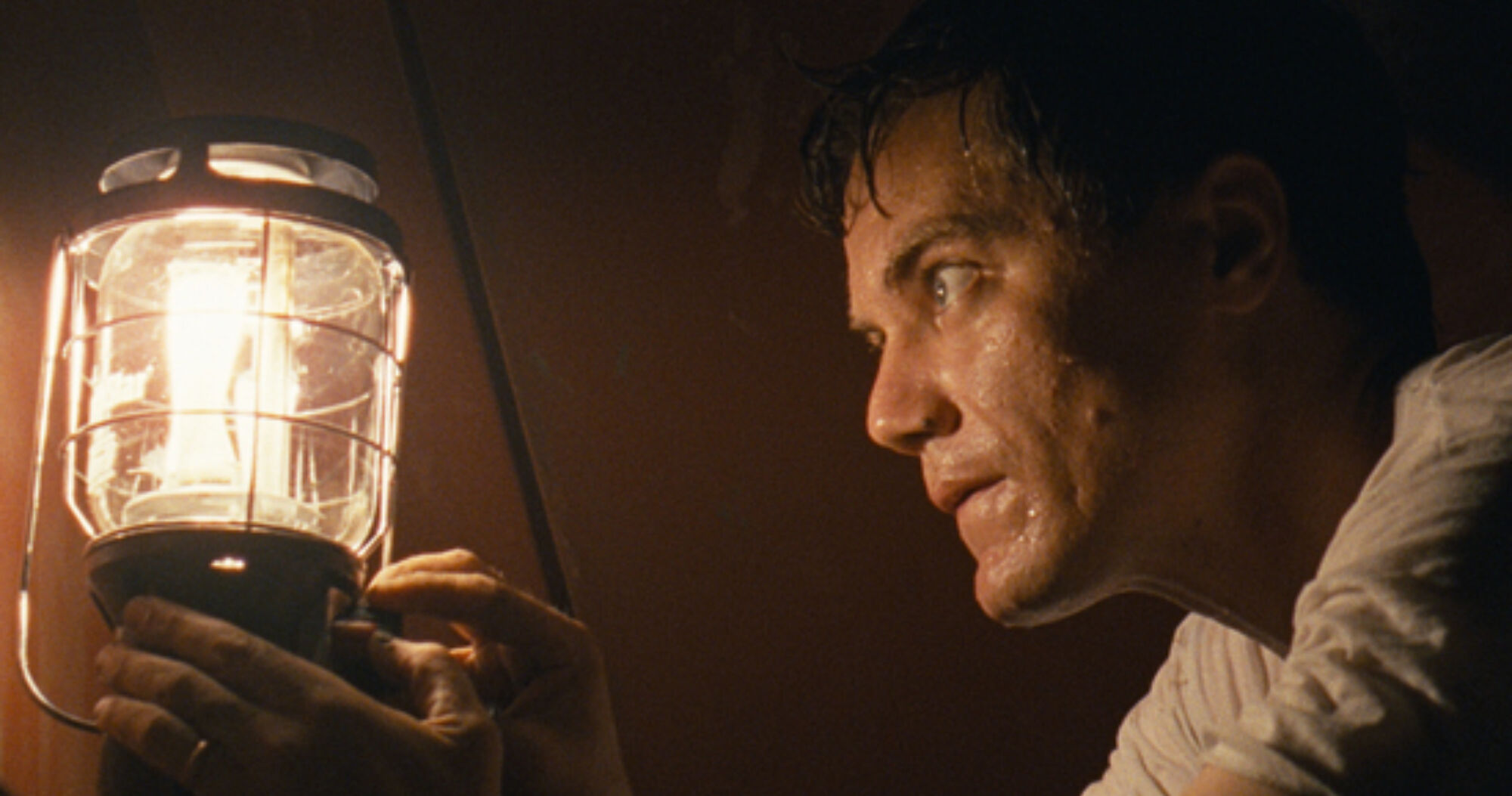

Als Mitte der Neunzigerjahre Filme ins Kino kamen, die erst in der Postproduktionsphase in Schwarzweiss umgewandelt wurden, verurteilten viele diese nachträglich und mit Computerhilfe manipulierten Bilder aufs Schärfste: Das Schwarzweiss habe all seine Pracht und Authentizität verloren. Auch sei mit dem Übergang vom analogen zum digitalen Format dem Filmmaterial nicht nur dessen Körnung, sondern damit auch seine Sinnlichkeit abhanden gekommen. Bis heute trauern die Fans des analogen Films dem alten Format als einem verlorenen Paradies nach! Dabei hegen sie nicht so sehr den Wunsch, in die Vergangenheit zurückzukehren, sondern eher zu einer bestimmten Repräsentationsform zurückzufinden, die sich durch eine ganz eigene Materialästhetik, eine besondere filmische Anmutung aus Linien, Kontrasten und Schatten auszeichnet. Für andere, die nachsichtiger sind, stellt das Aufkommen neuer Formate hingegen eine Chance dar, moderne technologische Entwicklungen und traditionellere Wege der Bildgestaltung zu kombinieren, um die zeitgenössische Repräsentation der Welt noch komplexer zu gestalten …

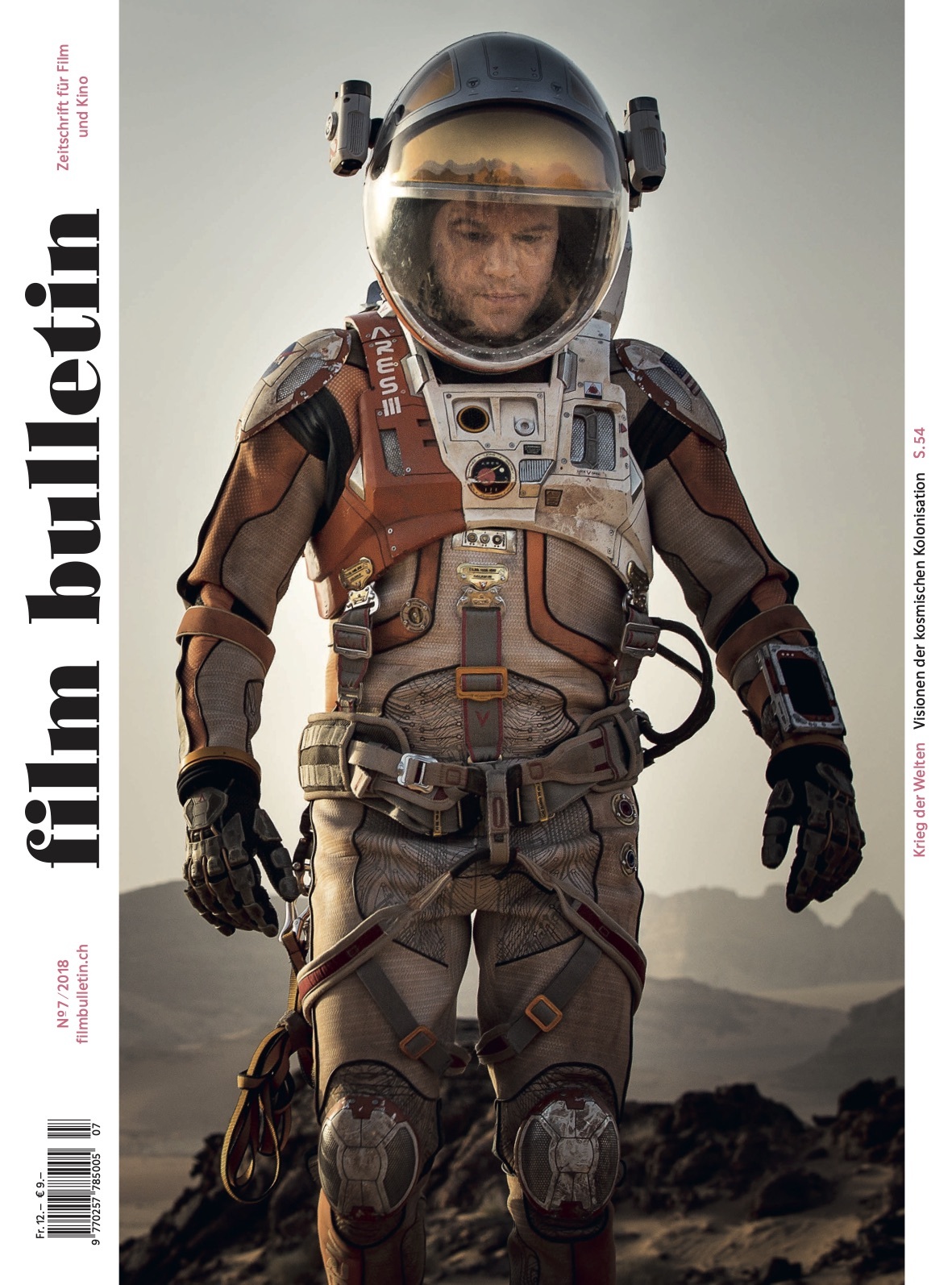

Den ganzen Essay können Sie in der Printausgabe von Filmbulletin lesen: Ausgabe 7/2018 bestellen