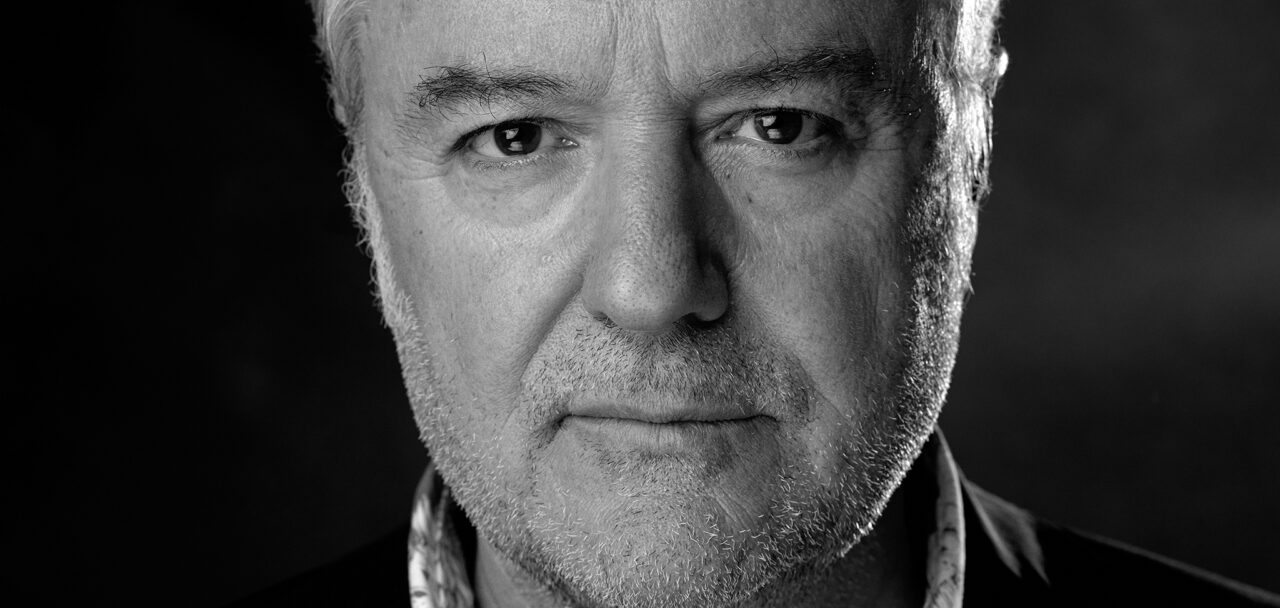

Bild: © Gabriel Hill für ZFF

Filmbulletin: Herr Haupt, Zürcher Tagebuch ist eine mäandernde Darstellung von Persönlichem und Öffentlichem. Was gab Ihnen den Anstoss für den Film?

Stefan Haupt: Die Finanzkrise 2008, auch wenn man das im Film selbst nicht mehr bemerkt. Plötzlich konnte man 60 Mia. Franken aufwerfen, um die UBS zu retten, während man vorher nicht eine Million für Soziales übrig…

«Ich hatte das Bedürfnis, in die eigene Bubble zu schauen»

Zürcher Tagebuch vermischt das Private mit dem Öffentlichen. Im Gespräch mit Filmbulletin spricht der Regisseur Stefan Haupt über die männliche Perspektive über 50 und das Potential seiner Stadt.