Die Schweizer sind ein kleines Volk von betonter Eigenart, das sich nicht erst unter dem Gefahrendruck des Zweiten Weltkrieges in der Rolle eingeigelt hat, unter den Völkern Europas einen Sonderfall darzustellen. Als die Wirtschaft nach diesem Krieg zu einem nie geahnten Aufschwung ansetzte, war durch die Anwesenheit ausländischer Arbeitnehmer, fremder Menschen also, im eigenen Land eine Herausforderung entstanden. Während mehr als einem Jahrzehnt blieb diese Herausforderung, in die sich einzuüben das Bedürfnis kaum verspürt wurde, von der öffentlichen Diskussion ausgespart.

Was ein Provisorium angenommen worden war erwies sich seit den sechziger Jahren als ein Zustand von Dauer. Diese Dauer währt fort, den gelegentlichen konjunkturellen Abflachungen zu Trotz. Mit ihr währt weiter die Angst vor dem Fremden, den Fremden, die unter uns sind, unter uns sich als Menschen betätigen. Diese Menschen, heute wie damals als Störung unserer gewohnten Umwelt erlebt, obgleich diese angebliche Störung längst schon für uns alle zur gewohnten Umwelt geworden ist, waren damals die Italiener. Was aber wussten die Schweizer, wir alle, wirklich von den Italienern?

Auf diese Frage, die seit einem Vierteljahrhundert unverändert zu stellen ist, auch wenn die Herkünfte der Ausländer, die seither in unser Land gekommen sind und weiterhin kommen werden, andere sind, hat Alexander J. Seiler als erster Filmer eine Antwort erarbeitet.

Mit Siamo italiani, im Jahr 1964 als Film abgeschlossen, hat er die Wechselwirkung zwischen Einheimischen und Fremden dokumentiert. Diese Wechselwirkung begriff er als das Problem durchaus, das sich dadurch geschnürt hatte, dass auf die Fremden als Arbeitskräfte nicht verzichtet werden konnte, ihre auf Gleichberechtigung lautende existenzielle Forderung aber als Störung betrachtet wurde. Er weigerte sich aber, über dieses Problem in seinem Film bloss eine didaktisch-moralisierende und politisch-kategorisierende Diskussion zu führen, wie es einer geübten schweizerischen Tradition des Dokumentarfilms durchaus entsprochen hätte.

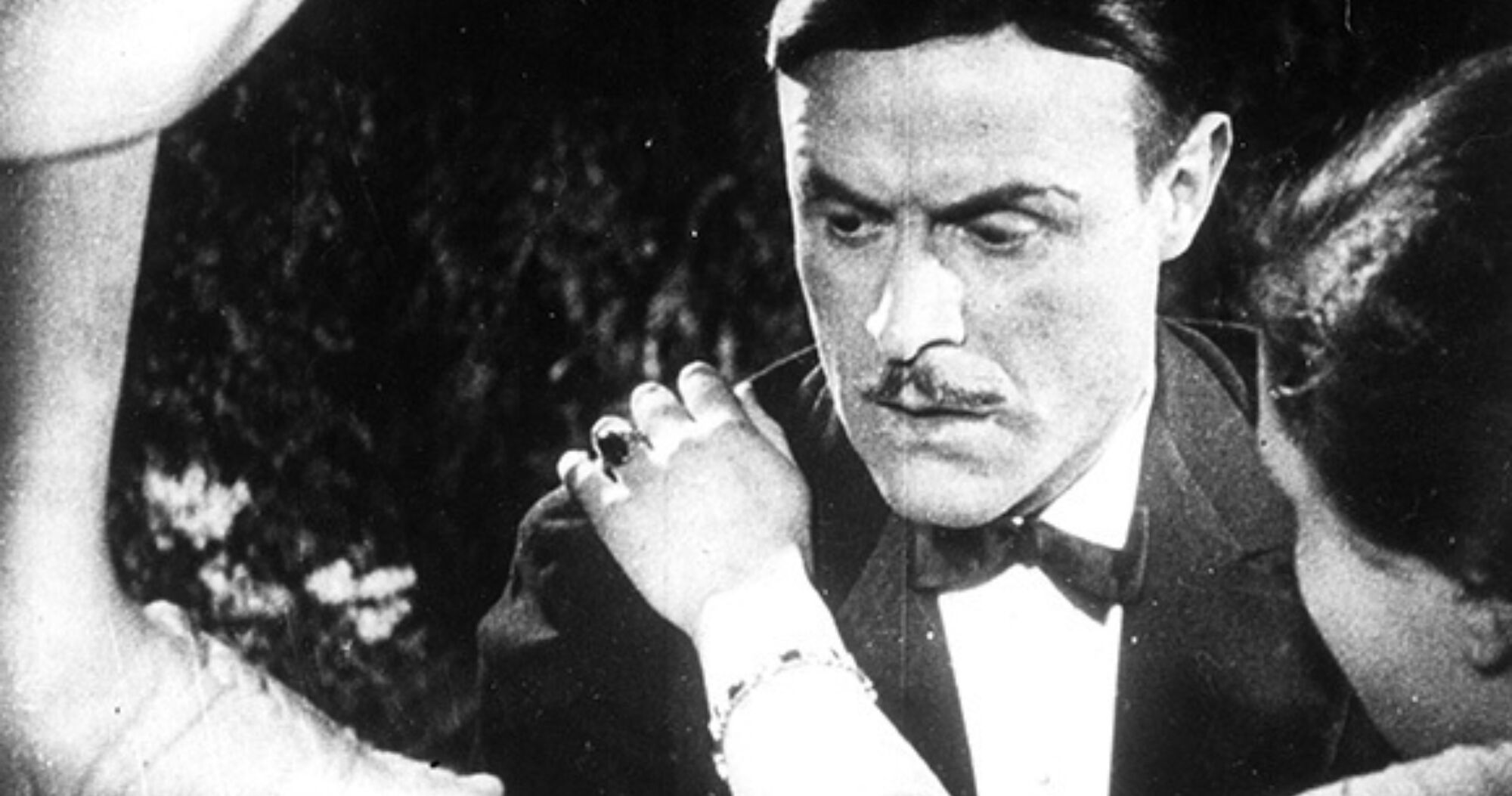

(Bild: Siamo italiani)

Auf dem Weg zu den Menschen

Hinter dem Problem standen Menschen, Frauen und Männer, Kinder, und mehr und mehr auch Alte, die im Familienverbund ins fremde Land, die Schweiz, nachgezogen wurden. Unbekannte waren sie alle für die Schweizer, die sich in der Regel ihr Alibi so zurecht legten, dass sie das Problem zwar immerhin benannten, dem Umgang mit den Fremden aber auswichen. Siamo Italiani wurde das Paradigma dafür, dass wir wissen könnten, welch schlimmes Unrecht es ist, wenn Menschen, die wir gerufen haben, Unbekannte bleiben. Der Film machte konkret, wie da einer zu den Menschen, den Fremdarbeitern, ging, ihnen zuhörte, ihnen in die Augen sah, ihnen sich aussetzte, sie reden liess, sich erklären; ihnen bei der Arbeit zur Seite stand, als Besueher unter ihnen weilte, während der Stunden auch ihrer Freizeit. Was so konkret wurde, ist mehr als ein Mosaik von Impressionen. Denn, sich selber darstellend, machten diese Menschen das Problem, welches sie in der Gesellschaft des für sie fremden Landes bildeten, evident. Evident in seiner ganzen gesellschaftlichen Komplexität, dadurch eben, dass das Problem in den Konsequenzen der Menschlichkeit unabweisbar wurde.

Diese Unabweisbarkeit ist es, die in jenen Jahren für die Wiederbelebung eines Film chaffens gefordert war, welches das Bild dieses Landes eit langem missbräuchlich auf bäuerliches Herkommen, auf selbstberuhigende Sesshaftigkeit im kleinbürgerlichen Milieu, auf Selbstgenügsamkeit in Mundart und Folklorismus festgelegt hatte. Eine von Jungen getragene Kritik am Schweizer Film – zweifellos aufgebrochen unter dem Eindruck des Neorealismus (wie beim Schreibenden) – formulierte diese Unabweisbarkeit mit dem Hinweis auf eine Ästhetik des Films als einer Chronik des Faktischen. Diese war als Forderung nach der politischen und gesellschaftlichen sowie moralischen Evidenz der Zustände und der Ereignisse gerade in Italien lebendig geworden.

Mit dem Ruf nach einer so be chaffenen Ästhetik des Films verband sich in der Schweiz zum einen die Klage darüber, dass ein Volk sich in dem von ihm erarbeiteten wirtschaftlichen Erfolg selbst befriedigte, sich in seiner Arbeitsamkeit unentwegt seine Tüchtigkeit selbst bestätigte und so den Altar bereitete, auf welchem es seine Gewissenserforschung opferte; und somit zugleich die Herausforderungen des Geistes unterschlug, sich zum Beispiel in Fremdenfurcht versteifte. Zum anderen erhob sich mit diesem Ruf die Forderung, es sei mit Filmen auch in unserem Land an die Themen heranzuführen, die uns alle und die uns wirklich angehen: Hochkonjunktur der Wirtschaft, Wohlstandsgesellschaft, Entvölkerung von Land und Gebirge, Verstädterung, Technisierung der Landschaft und unseres Daseins allgemein, fortschreitende Industrialisierung und deren Korrelate Massengesellschaft und Freizeitnöte, Fremdarbeiterschaft und deren Einbindung in einen pluralistischen und föderalen Staat.

Revolutionärer Umbruch der Filmlandschaft

Als Siamo Italiani herauskam, war für den, der im Sinn dieser Ästhetik für einen neuen Schweizer Film argumentiert hatte, mit einem Mal klar, dass hier eine Chronik gestaltet worden war, die in der Komplexität ihrer politischen und gesellschaftlichen, ihrer humanen und individuellen Ausprägung evident und – wiegefordert – die Darstellung eines kollektiven Dramas war. Ein Drama, an dem wir Schweizer und die Ausländer, woher immer zu uns gekommen, gleicherweise beteiligt sind. Ein solcher Film war etwas Neues, obgleich das Neue eigentlich niemanden unerwartet treffen konnte. Für die Landesausstellung in Lausanne, die Expo '64, hatte gleichzeitig der Neuenburger Henri Brandt in seiner Serie von Kürzestfilmen unter dem Titel La Suisse s'interroge exemplarisch bereits den Katalog jener Themen entworfen, die im Spielfilm sowohl wie im Dokumentarfilm zu behandeln wären, so sie als Zeugnisse der Zeit begriffen würden. Dass der Film, als Medium der Gegenwärtigkeit verstanden, von der Gegenwart nicht ablenken sollte, sondern vielmehr auf sie hinführen und so sozial zu deren Innewerdung beitragen müsste, exemplifizierte auch Alain Tanner mit Les apprentis. Dieser lange Dokumentarfilm war nicht so sehr nur eine Reportage über den Arbeitstag und den Ausbildungsstand von Lehrlingen, als vielmehr die schürfende Enquete über deren Verhältnis zu Gesellschaft und Politik, zur Kultur und zur Welt der Erwachsenen.

Das Neue, das auch das Unbequeme war, scheuchte auf. Zwar erging es Siamo italiani nicht wie dem zehn Jahre zuvor entstandenen kritisch analysierenden Dokumentarfilm Im Schatten des Wohlstandes von Walter Marti und Reni Mertens, der die seelische Verelendung Jugendlicher zum Thema gemacht hatte und von der Behörde Zürichs, dem Schauplatz der Analyse, verboten worden war. Befehdung freilich blieb auch Seiler nicht erspart. Nicht nur dass, von einem einzigen Saal in Biel abgesehen, die Kinos dem Film etliche Zeit verschlossen blieben. Auch die Kritik verhielt sich, wenn auch nicht immer, ablehnend oder gar unüberlegt, so doch im allgemeinen zurückhaltend. Ihre Unbesonnenheit ging so weit, dem Film beim Publikum jede Chance abzusprechen.

(Bild: Siamo italiani)

Siamo italiani kam erst im Januar 1966 in die Kinos, und zwar zunächst in Zürich, nachdem dem Film im vorangegangenen Herbst ein Preis der Stadt vergeben worden war. Ein Jahr zuvor bereits hatte Siamo italiani freilich eine gültige Auszeichnung erhalten, am Festival des soziologischen und ethnographischen Films in Florenz, das damals noch ein wichtiger Spielort war. Die Qualitätsprämie, die das Eidgenössische Departement des Inneren seit dem Inkrafttreten des Eidgenössischen Filmgesetzes am 1. Januar 1963 auszurichten sich eben angeschickt hatte, wurde dem Film hingegen erst im zweiten Anlauf – nachdem ein Rekurs ergangen war – zugesprochen. Missverstanden stand das sonderbare Kriterium, ein Film habe staatspolitisch wertvoll zu sein – erst bei der Revision des Filmgesetzes im Jahre 1969 wurde es fallengelassen –, damals einer Auszeichnung entgegen. In der Notwendigkeit, dass dieser Film geschaffen werden musste, und in der Bedeutung, die er im nationalen Gespräch über das Verhältnis zu den Fremdarbeitern einnehmen sollte, sowie schliesslich in der kritischen Analyse des hier anschaubar gemachten gesellschaftlichen Zustandes, vermochte die Mehrheit der Jury zunächst einen staatspolitisch wertvollen Beitrag nicht zu erkennen.

Beiträge zur politischen Streitkultur

Seiler hat, will man die Reaktionen auf seine Filme, wie schon sein erster grosser Dokumentarbericht deutlich machte, benennen, stets Unbehagen ausgelöst. Bis hin zu seinem bisher letzten langen Dokumentarfilm, Palaver, Palaver, in welchem die im Herbst 1989 zur Volksabstimmung gelangte olksinitiati e für eine «Schweiz ohne Armee» paraphra iert wurde, hat er konsequent Filme mit brisantem, politischem Inhalt gedreht. Wundern kann es also nicht, da jeder dieser Filme in einem Umfeld, das von politischen Au einandersetzungen jeweils heftig umgepflügt wurde, in den Strudel geraten ist. Wundernkanne um o weniger, als nicht nur Siamo italiani, sondern alle weiteren, für die politische Streitkultur unsere lande unbestreitbar wichtigen Filme als Beiträge zu die en Au einandersetzungen ausdrücklich formuliert waren. Dennoch, bereits im Blick auf Siamo italiani wurde erkennbar, wie wenig tief die demokratisch doch so notwendige Kultur des Streits ihre Wurzeln geschlaoen hat, weder allgemein im Volk, noch dort, wo sie vorbildhaft eigentlich gelebt werden müsste, in der sogenannten politischen Klasse.

Mit Unbehagen, meist nur diffus in Wort gefasst, und mit Vorurteilen, mit parteipoliti eh ein eitigen Einwänden oder gar mit totaler Ablehnung, mit Verärgerung fast immer und oft auch politologischen Bedenken antwortete man vielerorts, hüben wie drüben, auf einen Film, dem es vorab darum ging, Men chen ins Bild und damit ins Gespräch zu bringen. Da Ethos des Autors verweigerte sich der Bequemlichkeit, die Fremdarbeiter als die Unbekannten unter uns bio zu dulden. Eine humane Einstellung ihnen gegenüber kann nur gewonnen werden, wenn sie als Menschen wahrgenommen werden; wenn wir sie als Menschen wahrhaben wollen. Wurden, wie man höheren Orts in der politischen Land schaft argwöhnte, durch den Film die Beziehungen der Schweiz zu Italien tatsächlich belastet? War das Image der Schweiz als eines Landes der Humanität, der Solidarität und der bürgerlichen Tugenden, wie im älteren, längst traditionell gewordenen Spielfilm, von Marilouise bis zu Unser Dorf, dargestellt, frevlerisch angetastet worden? Oder standen wir als Bürger, als Mitmenschen, als Arbeitgeber, als Gewerkschafter, als Nachbarn allgemein mit diesem Film als Herzlose zu Unrecht da?

Die Radikalität von Siamo italiani, mit der all diese und andere Fragen beantwortet wurden, gehört zu den künstlerischen und mentalen Eigenschaften des Autors. So war es denn bei einer allgemeinen öffentlichen Neigung zur Simplifizierung fast gegeben, dass der Vorwurf auf der einen Seite lautete, Siamo italiani belaste die Schweiz, beschmutze das eigene est und stelle die Italiener im Fibelstil dar; und umgekehrt dann auch dahin, der Film verketzere die Italiener als menschlich Unvertraute, rechtfertige also die dünkelhafte Begegnung der Schweizer mit ihnen. un allerdings übersieht die moralische Substanz dieser Radikalität, wer nicht berufen ist, sich einzufühlen in die Hoffnung, die am Ende des Films mit der Frage sich anmeldet, ob wir denn des Bruders Hüter sein sollen.

Zunehmende Bitterkeit

Will man in Seilers gesamtem Werk eine Entwicklung fassen, so wird diese in einem ihrer Aspekte auch darin greifbar, dass der Ton, in Siamo italiani noch auf Hoffnung gestimmt, später, so vor allem in Die Früchte der Arbeit, bitter wird, zunehmend verzweifelt. Als Bestandesaufnahme der schweizerischen Arbeiterbewegung angelegt und in deren Komplexität von Vergangenheit und Gegenwart, von Geschichte und Utopie formal vielschichtig gestaltet, ist dieser mehr als zweieinhalbstündige Dokumentarfilm aus dem Jahre 1977 das Dokument einer Bitterkeit, deren Ursprung die Überzeugung ist, dass der Arbeiter im Wohlstand an Konsum, der nicht wie der bürgerliche ein Wohlstand an Besitz ist, Entmachtung erfahren hat in dem Masse, als er zum Kleinbürger gemacht worden ist. Mitgenährt wurde diese Bitterkeit, dass der Autor als Sohn aus dem schweizerischen Bürgertum seine gedanklich und politisch erarbeitete persönliche Moral des Solidarischen, für die er sich im Proletariat einen Verbündeten erträumt hatte, verrraten sah.

(Bild: Die Früchte der Arbeit)

Die Radikalität dieses Traumes war es wohl, die Seiler empfindsam reagieren liess auf eine Kritik an Die Früchte der Arbeit, die, wenn auch nicht unerwartet, von der in seinen Augen in der Systempflege etablierten, nicht mehr oppositionellen politischen Linken ausging. Diese brachte kaum Verständnis für die Trauer auf, dass der Wohlstand des zum Kleinbürger verknöcherten Arbeiters von diesem das Opfer der Anpassung an die bürgerliche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung gefordert hatte. Die Früchte der Arbeit dokumentiert denn auch, und das in durchaus demonstrativer Art, den Anspruch der neu in die Politik ein getretenen linken Intelligenz auf die Prägung des sozialen und sozialistischen Selbstverständnisses, das bisher die Gewerkschaften mit ihrer pragmatischen Ausübung der tariflichen Partnerschaft als das Objekt ihres Einflussses gehegt hatten. Zwar würdigt der Film die Leistungen der Gewerkschaften für die materielle und soziale, die kulturelle und politische Besserstellung der Arbeiter durchaus, aber Unbehagen ist trotzdem nicht nur als Unterton vernehmbar. Indem beklagt wird, dass die Arbeiterschaft ihren kämpferischen, und das heisst ihren revolutionären, auf die grundsätzliche Veränderung der Gesellschaft zielenden Impetus eingebüsst habe, wird die Sozialpartnerschaft radikal in Zweifel gezogen.

Es wurde, in jenen Jahren des zu Ende gehenden achten Jahrzehnts, mit Heftigkeit gegen Seiler, der später denn auch die Mitgliedschaft in der sozialdemokratischen Partei aufkündigte, und gegen seinen Film angegangen, der zum einen den mit Karl Marx, insbesondere aber mit Bert Brecht zitatenhaft legitimierten Klassenkampf zu erneuern empfahl; und der zum anderen, und das erkennbar leidvoll, die Utopie der Sehnsucht reflektierte, es möchte das Proletariat die Quelle der Phantasie tatsächlich sein, aus der die individuelle und gesellschaftliche Lebenserneuerung geschöpft werden könne. In dem Mass, in dem Seiler alle anderen Lebensformen als abgestanden kennzeichnet, und er tut das, indem er sie einer weiteren Erwähnung überhaupt nicht wert erachtet, entzog er seinen Film zugleich dem kritischen Zugriff der politischen Rechten.

Auf der Spur einer neuen Zuversicht

Das war dann freilich dreizehn Jahre nach Die Früchte der Arbeit anders, als er die für die demokratische Ausmarchung bereitgestellte Initiative für die Abschaffung der Armee in Palaver, Palaver zum Thema seiner dialektischen Dokumentation machte. Die Bitterkeit der Zwischenzeit war verschwunden, wieder war ein Ton der Zuversicht zu hören. Ein neu gewonnener Ton, denn die Moral der Solidarität, die diese Zuversicht trägt, hatte eine andere Qualität erhalten – in der breiten Bewegung für die Abschaffung der Armee erblickte Seiler die früher vergeblich beschworene Öffnung der Fronten zwischen den sozialen Schichten. Hier hatte sich, so dokumentierte er die eine Ebene seines neuen Films, ein solidarischer Zusammenhalt zwischen Einzelnen und Gruppen hergestellt. Zwischen Einzelnen und Gruppen, die ganz unterschiedlichen sozialen Herkommens sind, und zwischen denen sich auch nicht jene Verwerfungen aus den für unser Land sonst spannungsvollen sprachregionalen und kulturellen Verschiedenheiten auftürmen.

Palaver, Palaver ist, selbst oder gerade dann, wenn einer dem hier vertretenen politischen Projekt nicht zustimmt, ein formal geglückter Film. Wer aus der Überzeugung heraus, dass die Sicherheitspolitik eines Landes wie der Schweiz innen- wie aussenpolitisch Friedenspolitik zu sein habe und dafür eine Armee nicht gebraucht werde, den Film hoch feierte, konnte freilich leicht in den Verdacht geraten, Palaver, Palaver einseitig aus eben dem Grund dieser Übereinsti mung zugetan zu sein. Umgekehrt tappte manch einer von denen, die den Film qualitativ verdammten, in eine selbstgestellte Falle, indem er, aus dem einzigen Grund der Opportunität, sich eine politisch begründbare Distanzierung ohne gleichzeitige Abwertung der filmischen Gestaltung nicht zutraute.

(Bild: Palaver, Paver)

Keiner von Seilers Filmen ist einflächig, keiner in seiner thematischen Beweisführung linear angelegt, ein jeder vielmehr vielschichtig vernetzt. Seinem Grundsatz, dass ein Film, zumal ein Dokumentarfilm, sich an den Ereignissen auf der allgemeinen politischen Ebene zu reiben habe, ist Seiler in Palaver, Palaver verpflichtet geblieben, als er die Chronik der Auseinandersetzung über die von der Gruppe Schweiz ohne Armee (GSOA) lancierte Volksinitiative zur ersten Ebene der Darstellung, zur Ebene des gesellschaftlich Faktischen, ausbildete. Vernetzt mit dieser Chronik ist die Anschaulichkeit, mit welcher die öffentliche Auseinandersetzung ihren Niederschlag in Max Frischs Bühnenstück «[onas und der Veteran» gefunden hat – bei dessen Einstudierung im Schauspielhaus Zürich (in deutscher Sprache) und im Theätre Vidy in Lausanne (in französischer Sprache) durch den Regisseur Benno Besson die Kamera zugegen war. Den Ereignissen und Schwerpunkten des öffentlichen Disputs folgend, entwickelt sich der Film dramaturgisch überblickbar in der Zeitabfolge des Vierteljahres vor der Volksabstimmung.

Formale Komplexität und materielle Dokumentation

Diesen Disput als ein dramatisches Geschehen erlebbar, und das ist die dritte Ebene von Palaver, Palaver, ihn im Nachvollzug als ein gleichermassen emotionales wie intellektuelles Ereignis der politischen Szene also dauerhaft zu machen, hat der Autor die kontroversen Positionen zu einem Dialog montiert. Ein dialogischer Film also, doch keineswegs einer, der auf Stellungnahme verzichtet – Ausgewogenheit war nicht beabsichtigt. Wie der Kommentar die in diesem Vierteljahr tatsächlich vorgefundenen Wetterlagen mit den politischen Entwicklungen in den ehemaligen Ländern des Warschauer Paktes in Zusammenhang bringt, schliesst jedes Missverständnis aus. Gegen dieses doppelte Hoch, das meteorologische und das revolutionäre einer gewaltlosen Befreiung, wird die Lage der Schweiz als eine Lage der offenkundigen Beharrung gesetzt – und, zum schliesslichen Befund nach der Volksabstimmung, eines nicht tauglich gewordenen Versuchs, diese aufzubrechen.

Acht Mal schieben sich zwischen den Dialog der Streitgespräche und deren chronikale Vernetzung Bilder von Landschaften. Es sind Bilder von gleichsam prototypisch schönen Landschaften der Schweiz – vom Urnersee und vom Neuenburgersee, vom Jura und von einem Waldrand, von Hügeln im Schnee, ein einziges Mal auch ein Felsgrat, nie aber sonst ein Massiv der Alpen. Dass hier die Alpen fehlen ist symbolhaft, verkörpert doch gerade ihr Bild unbewegbar das Selbst verständnis des auf seine Wehrhaftigkeit pochenden Patriotismus. Von Rob Gnant, dem Kameramann, der von Beginn an Seilers kreativer Begleiter war, mit feinstem Gespür für die Linien der landschaftlichen Topographien aufgenommen, sind diese Bilder in ihrer Poesie, die allerdings nie unmittelbar Verklärung spüren lässt, durch welche indessen Gefühl des Anschauens, Emotion des Erstaunens waltet, das Geständnis eines anderen, eines aus dem Pathos verfremdeten Patriotismus.

Auf drei Ebenen trägt sich die Darstellung der schweizerischen Arbeiterbewegung in Die Früchte der Arbeit zu. Die erste Ebene bildet der Tagesablauf einer Arbeiterfamilie aus dem Jahr 1974, wobei zugleich die Biographien der Personen dieser Familie sowie von parallel gesetzten Figuren, welche über drei Genera tionen hinweg die Geschichte der Arbeiterschaft repräsentieren, berichtet werden. Auf der zweiten Ebene werden die Daten der Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung von 1914 bis 1974 ausgebreitet, und zwar einerseits in den Zusammenhängen der allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Geschichte des Landes und anderseits in Beziehung zur weltpolitischen Entwicklung. Als dritte Ebene schliesslich hat Seiler die Darstellung seiner eigenen Herkunft und Familie eingefügt, den Weg nachzeichnend, den er als der Sohn einer bürgerlichen Sippe, einzelgängerisch von dieser sich abkehrend, gegangen ist.

Die Früchte der Arbeit ist in der Hauptsache eine «Chronik der Arbeiterbewegung», und unmissverständlich ist diese Chronik aus der Perspektive der Arbeiterbewegung selbst dokumentiert, auch und gerade dort, wo, die allgemeine nationale Geschichtsschreibung betreffend, diese sonst immer vom Unternehmerund bürgerlichen Standpunkt aus geleistet worden sei. Dass der Film jedoch über die dramatischen Spannungen dieses Kampfes der Arbeiter um ihre Be serstellung hinaus an Spannung auch in anderer Art gewinnt, ist dadurch gegeben, dass Seiler seine eigene Person einbringt. So stellt er zum einen mit der eranschaulichung dieser Herkunft die «bürgerliche Folie» als einen Hintergrund für den Film bereit und macht zum anderen sein persönliches Drama als das eines «Klassenrenegaten» sichtbar.

Niemandem, auch keinem der Empörten, ist es seinerzeit eingefallen, Siamo italiani, den Erstling unter den grossen Dokumentarfilmen, als einen nur impressionistischen Film zu bezeichnen. Schon dieser Film hatte eine klare Zielsetzung vor Augen, uns alle nämlich hinzuzwingen in die Einsicht in die Untauglichkeit unseres Verhaltens, unserer Trägheit und unserer Ausflüchte, zu denen ja auch der Stolz auf die sogenannte Versachlichung des «Problems» gehörte. Dieser Überzeugungsimpuls, der Siamo italiani wie den späteren «Chroniken» Seilers eigen ist, ist das Ergebnis der Montage, die vom Impressionismus konsequent wegführte.

Bild und Interview bescheren da Material der individuellen und kollektiven, der emotionalen und mentalen Zustände, die in dieser Dokumentation gesammelt werden. Damit diese Zustände nun aber nicht blasse Abbildungen bleiben, sondern sich dramatisch zu Entwicklungen entfalten, dafür sorgt die formale Ordnung, mit der das umfangreiche Material gegliedert wird. Das geschieht im Grundsatz motivisch: Ankunft in der Schweiz, Grenzkontrolle, Gesundheitskontrolle, Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei, Arbeitsplatz, Wohnverhältnisse, Freizeit, Häuslichkeit, Wohnungsnot, Kontakt im gesellschaftlichen Umfeld, Familie, Gesellschaftlichkeit, Sexualleben, Vergnügungen. Nicht schlicht chronistisch aneinandergereiht, vielmehr ineinander verwoben und gleich oder ähnlich immer wiederkehrend, vertiefen sich diese Motive in den Sog einer Wirkung von Beschwörung. Was für Palaver, Palaver den Grad der Meisterschaft erlangte, die Zäsierung der chronikalen Auslegung durch Bilder von Landschaften, ist in Siamo italiani vorbereitet durch die Bilder des Tramzuges im herbstlichen Nebel, die die Blöcke der Motive voneinander trennen und sie zugleich miteinander verknüpfen.

Chronik als Rekonstruktion

Seit Francesco Rosis erstem Film La Sfida (1958), diesem Drama einer Abrechnung im Milieu der Camorra, seit Le mani sulla città aus dem Jahre 1963 vor allem, dem Drama der Bauspekulation in Neapel, hat sich Seiler mit den Spielfilmen gerade dieses Italieners beschäftigt. Francesco Rosis politisch-gesellschaftliche Gesinnung ebenso wie seine Ästhetik des Faktischen haben ihren Wurzelgrund im Neorealismus. Seine Filme kommen also aus der Perspektive historischer und politisch- gesellschaftlicher Verantwortlichkeit. Dabei hat sich Francesco Rosi, was für manche Beobachter in den sechziger Jahren kaum mehr vorstellbar war, für die Darstellung der von ihm bevorzugten Themen der Korruption und der mit dieser verbundenen Verbrechen wieder dem Stil der Chronik zugewandt. Die Dramaturgie dieser Chroniken wickelte die Geschehnisse freilich nicht mehr chronologisch, erzählerisch linear ab, sondern ordnete sie, mit dem Mittel der Rückblendung arbeitend, zueinander in bestimmten, zeitlich gegeneinander verschobenen Episoden.

(Bild: Früchte der Arbeit)

Was Seiler im Werk Francesco Rosis. dem er im Jahr 1983 in der Reihe «Film» des Hanser-Verlages eine grundlegende Studie in Form einer «Kommentierten Filmogra phie» gewidmet hat, verwandtschaftlich ansprach, wird möglicherweise jene Ästhetik des Modellhaften sein, die er auch bei Max Frisch, in dessen Schauspiel «Andorra» – zwei Jahre vor dem Film Le mani sulla città herausgekommen – vergleichbar vorfand. Das Modell, nicht, wie das in der Architektur üblich ist, als verkleinerte Vorwegnahme eines vorgenommenen Werkes definiert, sondern als «augenfällige Reduktion auf das Wesentliche», als paradigmatische Vereinfachung von Mechanismen des Funktionierens. Indem Seiler Le mani sulla città, diesen einen Film Franceseo Rosis vor allem, auf die These Bert Brechts festlegte, Kunst habe zu zeigen, wie eine Sache, hier die Korruption, funktioniere, sicherte er sich für seine eigenen Arbeiten zweifellos das Bewusstsein, nicht als ein Einzel ner und gar Vereinzelter dazustehen, sondern in Gleichzeitigkeit und Kontinuität eingebunden zu sein. Man wird Seilers Filmen, seinen grossen und besten jedenfalls, kaum streitig machen können, dass sie in diesem Sinn den Charakter des Modells aufweisen.

Das Auskeltern des «Funktionellen» aus verwirrender Fülle wird in des Autors Arbeitsweise ergründbar; belegbar insbesondere mit der Feldforschung, die jedem seiner Filme vorausgeht und die, im Fall von Siamo italiani, auch zur Publikation einschlägigen Textmaterials geführt hat. Es war Max Frisch, der den im Jahr 1965 veröffentlichten Gesprächen mit italienischen Arbeitern in der Schweiz, «Die Italiener – Siamo Italiani», im Vorwort jenen Satz vorangestellt hat, der zum Stichwort eines fortwirkenden kritischen Humanismus geworden ist: «Ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr: man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen.»

Auf Max Frisch, den Freund, beruft Seiler sich wiederum bei dem Projekt «Wo der Strom noch jung ist», einem Dokumentarfilm über das Obergoms, die Heimat seiner Familie. Was ihn an dieser Heimat seiner Vorfahren fasziniert, ist eine Bevölkerung, «deren Verhältnis zur Vergangenheit sich nicht in Nostalgie und Konservativismus und deren Verhältnis zur Zukunft sich nicht in der Projektion linearer Entwicklungen auf Grund der bestehenden Zustände und Trends (also in sogenannten Sachzwängen) erschöpft».

Die Haltung dieses Films, dessen Herstellung durch die Gleichgültigkeit der eidgenössischen Förderungsbehörde – bei aller nter tützun durch private Geldgeber immerhin – ernstlich gefährdet ist, würde Menschen zeigen, die sich, nach dem leicherweise berühmten Wort von Max Frisch, in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen». Menschen, die, nach Siamo italiani und Die Früchte der Arbeit, nicht in Entfremdung – in der Fremde und im eigenen Land – darben. Über die Moral der Solidarität, die ich in Palaver, Palaver, Exempel der Überwindung von politischer Entfremdung Einzelner und ganzer Gruppen, wäre, vielleicht als Krönung eine Lebenwerkes, hier die Dokumentation einer Versöhnung in die Nähe gerückt.

Publizist und Tagesschreiber

«Die entfremdete Heimat» lautete der Titel eines Aufsatzes, den Seiler dem Band Film in der Schweiz» (1978) in der Reihe «Film» de Hanser-Verlages beigesteuert hat. Was der Autor an filmkritischen und filmhistorischen Beiträgen herau bringt, bestätigt ihn begleitend zur Filmarbeit als Protazonisten auch des Journalismus. Seine Sachbereiche sind, neben Beschäftigungen mit dem politischen Tagesgeschehen wie etwa der Stellungnahme zum Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum, da Theater, der Film und die Literatur. Das Studium der Literatur, der Philosophie und der Soziologie in Basel, Paris und München und die Promotion schliessliech in Wien mit der Dissertation «Idee und Erscheinung de Dramas bei Jean Giraudoux» bestimmen bildungsstark Seilers geistige Statur. Die Mitarbeit im Schauspielhaus Zürich nach der Matur und die kreative Atmosphäre im Filmclub Zürich der fünfziger Jahre bestimmten zweifellos voraus, was dereinst das Zentrum seiner Tätigkeiten bilden würde: der Film.

Mag, aus der Zusammenarbeit mit Rob Gnant, dem Kameramann und Fotografen, und June Kovach, der Frau an seiner Seite, im Jahr 1962 eine Produktionsgesellschaft, die «Seiler+ Gnant-Filmproduktion», hervorgegangen sein, zunächst zeichnete sich auch für ihn kein anderer Weg zum Film hin ab als der, den auch andere, die Älteren vor ihm fast alle, hatten gehen müssen: die Übernahme von Aufträgen. Das freie Filmschaffen, die Unabhängigkeit im Dokumentieren von Recherche und Darstellung, war das Ziel nicht nur für den einen; ihm strebten die Jungen, die zu Beginn der sechziger Jahre angetreten sind, alle zu. Dem Auftragsfilm standen sie deshalb skeptisch gegenüber. Welches Thema immer, so formulierte es Seiler, ein Auftragsfilm darzustellen hat, es verdünnt sich, weil es unter dem Aspekt der Werbung, und geschehe das noch so diskret, behandelt werden muss, immer zur halben Wahrheit; und wo man die Wahrheit halbieren muss, drängt sich die Lüge vor.

Dennoch hat Seiler Auftragsfilme gedreht, Themen der Werbung, und zwar der touristischen, aufgegriffen. Er hat sie, dabei durchaus im Wissen, dass es Vorgänger gab, künstlerisch zu transponieren nicht bloss versucht, sondern tatsächlich geleistet. Auf weissem Grund (1961), sein erster Film überhaupt, entwarf choreographisch die Spuren wintersportlicher Aktivitäten in verschneiten Landschaften; ein touristischer Promotionsfilm, der, nicht als erster zwar, ganz ohne Kommentar auskam. In wechselndem Gefälle (1962), am Festival von Cannes unter dem Titel A fleur d'eau gezeigt und mit dem Grossen Preis für den besten Kurzfilm ausgezeichnet, war nach dem gleichen Prinzip der Bildreihung aufgebaut, sein Thema nun aber: Lauf und Gefälle des Wassers, Fluss, Bach und See, Fall des Laubes, Spiegelung der Luft und der Sonne, Gang und Spiel der Wellen, das Wasser als Stätte der Lebensfreude und des Sports, Sprung und Sturz, Hingleiten und Verweilen. Impressionen, gewiss, doch nicht aneinandergereiht, sondern ineinander verbunden zu einem dichterischen Bild des Wassers. Das Wasser als Mythos beschworen, immer real zwar, werden aus dem Abbild die Elemente des Stils gewonnen, eines Stils des Konstruktiven, zu dem Oskar Sala seine mit elektronischen Mitteln hergestellte genaue Musik setzte.

(Bild: Im Lauf des Jahres)

Rob Gnant, der hier seine erste Arbeit als Kameramann vorlegte, erklärte sich mit diesem Film aus seinem Herkommen eines Fotografen. Sein Auge, das die Naturbeschaffenheit des in der Landschaft Vorgefundenen, hier das Bild vom Fliessen des Wassers, auf Elemente des Zeichnerischen reduziert, um so, hinter ihren Farben, das Wesentliche sichtbar zu machen, hat Gnant auch in seinen späteren Filmen mit Seiler immer erneut geübt – von den Sequenzen der Trambahn in Siamo italiani bis hin zu den Sequenzen der in Landschaftsbildern konkretisierten Zäsuren in Palaver, Palaver. Es gab und gibt eine Kritik, die im Anblick dieser konstruktiven Bildgestaltung von «photogenie» höhnt, mit einem Begriff aus dem Französischen, der damit etwas primär Unfilmisches benennen zu können meint. Übersehen wird dabei geflissentlich, dass diese «photogenen» Sequenzen in keinem Fall Selbstzweck sind, sondern Element einer erzählerischen Kontinuität, immer dramaturgisch sinnvoll gesetzte Pausen.

Cinema direct als Methode

Im Lauf des Jahres (1967), ein dritter Film, den Seiler im Auftrag der Schweizerischen Verkehrszentrale gestaltete, vereinigte zu formaler Brillanz eine Vision gleichsam des Abschieds letzte Szenen echten schweizerischen Brauchtums: zwölf Szenen, zwölf Bräuche, folkloristische Rituale eines jeden Monats des Jahres. Der Film unterschlägt nicht, dass das autochtone Brauchtum dem Untergang geweiht ist; jedoch kann er, da Werbung eben nur die halbe Wahrheit zulässt, die Aufgabe nicht wahrnehmen, die über die Würdigung der kulturellen Bedeutung hinaus dadurch zu leisten wäre, dass die Ursachen der Gefährdung ergründet und der Verlust an Echtheit in den soziologischen Zusammenhang der modernen, industrialisierten und verstädterten Welt gestellt werden müssten.

In einem gewissen Ausmass wird man den im gleichen Jahr 1967 entstandenen Film Musikwettbewerb, gedreht an Ort und Stelle – in Genf – des in der internationalen Musikkultur damals hoch angesehenen Turniers für Interpreten aller Art, der in trumentalen Musik sowohl wie der vokalen, als das Gegenstück zu Im Lauf des Jahres betrachten können: insofern nämlich dieser Film nun jene kritische Perspektive besitzt, die ihn zu seiner soziokulturellen Studie on Rang tatsächlich erhebt. Wie seit Siamo italiani arbeitete auch hier Seiler mit den Mitteln des «cinema direct», Bild und Ton dokumentierten authentisch den Wettbewerb von Sängern und Instrumentali ten, beschrieben die Stufen, die, Anstrengung abfordernd o ehr wie Talent, zur Qualifikation des Siegers, der sich zuletzt vor Publikum zeigen muss, emporführten, und traten, ohne dabei irgend Hilfe wirklich geben zu können, den Kandidaten dennoch zur Seite, indem sie ie in ihrer schwierigen Einsamkeit bobachteten. Da ein Dokumentarfilm indessen nicht aus den authentischen Bildern und Tönen besteht, die er angeblich liefert, sondern im Kopf erst dessen entsteht, der ihn schreibt, gewinnt er seinen Wert erst aus der Per pektive, aus welcher das, was als authentisch gelten könnte, vorgetragen wird. Musikwettbewerb ist, bei aller Musikalität, die die Autoren in diesen Film in estiert haben – Seiler spielte, so wird berichtet, das Cello, eit über den Stand eines Amateurs hinaus–, kein mu ikalischer Huldigungsfilm. Was er aufzeigt, ist der erschleiss von Begabungen in einem Kulturbetrieb, der in seiner Hektik und kostspieligen Ruhmessucht ohne die Pflege des kultisch gefeierten Stars nicht aufrechtzuerhalten wäre.

June Kovach, die Frau an der Seite

Diese Perspektive der Entlarvung nun entfaltet sich nicht mittels verbaler Erläuterung, sie tritt hervor vielmehr aus der Absicht der Montage, und diese ist perfekt. Im Ergebnis ist sie die Arbeit von June Kovach, Seilers Frau, die hier, wie in Filmen vorher und nachher, als Cutterin zeichnet. Von ihrer Ausbildung her zur Konzertreife ausgebildete Pianistin, hat die gebürtige Amerikanerin ihr genuines Interesse an Schnitt und Ton zur Meisterschaft entwickelt und zu ihrer beruflichen Beschäftigung gemacht. Dass die Virtuosität der Montage, die in Musikwettbewerb dem Betrachter ZU jener Zeit bereits auffiel, June Kovachs Verdienst nicht nur, sondern ihr schöpferischer Beitrag an die Filme ihres Ehemannes ist, ergab sich als gesicherte Einsicht später, aus dem Rückblick, den der erste eigene Film dieser Frau, Wer einmal lügt oder Viktor und die Erziehung (1973), schliesslich auftat.

Der Film ist die Spurensicherung eines Lebens, ist eine Enquete, die Interviews mit optischer Dokumentation verbindet; die Akten der Gerichte, Berichte der Polizei, Gutachten der Psychiatrie abruft, gegen die daraus abgeleitete Personenbeschreibung aber eine «gefilmte Realität» (Martin Schaub) setzt, die durch andere erreichbare Zeugnisse, durch Visitationen in Heimen und Anstalten, durch Erinnerungen der Eltern, der Lehrer, der Nachbarn bestellt wird. Es keltert sich das Bild eines Menschen heraus, den die Regelbenennung als gesellschaftsunfähig bezeichnet, und dessen Tragödie, die einzig er mit seinem Leben auszuhalten hat, mit solcher Benennung erbarmungslos ausgesondert wird. Wie wenig zur Trauerarbeit, die bedeuten würde, dass eine Gesellschaft auch anders funktionieren sollte, diese befähigt ist, das ist Fazit von Wer einmal lügt oder Viktor und die Erziehung; es reicht weit hinaus über die konventionelle Klage über die Repressivität, die dem Film als dessen Haltung bequemerweise unterstellt wurde.

Für die gestalterische Selbständigkeit des Films von June Kovach, an dem ihr Ehemann zwar mitgearbeitet hat, zeugt nun die stilbestimmende Tatsache, dass die Personenbeschreibung ohne den Protagonisten, ohne iktor, auskommt: und dass dessen Persönlichkeit uns dennoch lebendig vor Augen steht. Den nämlichen Weg der Darstellung einer Person ist June Kovach noch einmal gegangen, in «Honeyland»; einen Film, in welchen sie seit mehreren Jahren ihre Kraft, ihre Begabung, ihre Phantasie investiert. «Honeyland» ist die Geschichte eines kurzen Lebens, Stephanes, geboren 1955, der im Jahr 1976 bei einem Verkehrsunfall starb. Als Schüler der Kunstgewerbeschule (in Zürich) hinterliess Stephane Material, das sich im Laufe seines Lebens angesammelt hat: Kinderzeichnungen, Plakatentwürfe, Skizzen, Comics, Fotos und Filmaufnahmen.

Die Materialien vermitteln nicht nur Einblick in privates Leben und Denken, es lässt aus ihnen sich auch Einblick lesen in das Denken und die Seelenlage heranwachsender Jugendlicher nach 1968, jener Altersjahre spezifisch, in denen sich die Bindung an Umwelt und Zeitgeist herausschält. Auch in «Honeyland» erscheint der Protagonist nicht: seine Persönlichkeit, den Sinn und die Erfahrung, die Schwierigkeit und die Hoffnung seines jungen, jäh abgebrochenen Lebens, bildet sich aus der Konfrontation mit seiner Hinterlassenschaft, situiert sich fast ausschliesslich mit Hilfe der musikalischen und visuellen Mittel.

Gegenwärtigkeit und Personenbeschreibung

Die Methode des «cinema direct», die seinerseits Seiler erstmals in Siamo italiani anwandte, verlangte gebieterisch die sichtbare Gegenwärtigkeit der Person, auf deren Beschreibung sich ein Film wie zum Beispiel Unser Lehrer (1971) festschrieb. Auch hier eine Enquete. In ihrem Verlauf entsteht das Persönlichkeitsbild eines Volksschullehrers, ein keineswegs einheitliches Bild, ein zwiegespaltenes vielmehr, das sich aus zwei Hälften formt, die letztlich unvereinbar bleiben werden. Ein Lehrer, ein tatsächlicher, der sich selber erklärt durch die Auffassung, die er von seinem Beruf hat, und diese ist ehrenhaft, vermittelt er doch in einem lebendigen, freien Unterricht Kenntnisse, bereichert er doch Köpfe und Herzen seiner Schülerinnen und Schüler, weiss er sich doch fern von unterdrückender Strenge bei aller Achtung darauf, dass Disziplin bewahrt wird. Wie anders er mit den Augen der Kinder, denen er die Aufgabe gibt, einen Aufsatz «Unser Lehrer» zu schreiben, gesehen wird, das erfährt er zu seinem Erschrecken bei dieser Lektüre. In diesem Spiegel, den die Kinder vor ihm aufrichten, erscheint er als Tyrann, dessen Scherze die Camouflage der Repre ion ind.

(Bild: Unser Lehrer)

Nun ist es keineswegs so, da eiler vordergründig ein System der Repression, da die Schule ist, behauptet. Zu solcher Einflächigkeit des Urteils hätte sich Peter Bichsel, dem der szenarische Entwurf zu danken ist und der in diesen Entwurf eigene Erfahrung, eigene Reflexion des auch von ihm in einem angestammten Beruf empfundenen Zwiespalts eingebracht hat, schon gar nicht bereit gefunden. Was der Film on tatiert, ist zum einen die Unvereinbarkeit der Erwartungen, die ein Lehrer in seinem Unterricht ein etzt, und der Erwartungen, welche die Schüler hegen, die, methodologisch mit ihren Antworten auf alle an ie ergehenden Fragen eingestimmt, es ihrem Lehrer recht machen wollen. Ist zum anderen die Erkenntnis, die an Max Frischs Sentenz etwa anknüpfen könnte, da ein Mensch, der lange genug gelebt hat, eines Tage bei dem Augenblick anlangt, in welchem er sich schlüssig wird, da er eine Biographie, und eben diese eine zurechtgelegte, tatsächlich gehabt habe.

Bei aller intellektuellen Stringenz, in einem Streitgespräch die Linien hart zu ziehen: nie hat Seiler, wie ihm das bei Unser Lehrer unterschoben wurde, ein Porträt als Plattform der Blosstellung konzipiert. Gleicherweise standhaft verwahrte er ich gegen den Missbrauch, den das Medium Film mit einer Persönlichkeit betreiben kann, indem er dieser eine Öffentlichkeit zumutet, die sie im Grunde scheut. Dem ertrauen, das Seiler über lange Jahre hin im Umgang mit Ludwig Hohl, dem Schriftsteller und Aphoristiker, zu festigen vermocht hatte, entzog sich dieser Scheue denn auch nicht, als das Projekt an ihn herangetragen wurde, ihn zum Protagonisten eines Films zu machen.

Ein luzides Porträt

Vorstellbar ist, dass einzig Seiler berufen war, den Widerstand Hohls gegen das Medium Film, von dem er nicht zu Unrecht vermutete, dass es seine Person in «lebenden Bildern» zum blossen Schaustück machen könnte, überwinden zu können. Diesem in Freundschaft gewachsenen, im literarisch mitschöpferischen Gespräch gehärteten, bei der Ausarbeitung des Drehbuches überprüften und während der Dreharbeiten immer wieder bestätigten Vertrauen war zu danken, dass Hohl, der sich dem Mitspielen vor den Augen der Öffentlichkeit längst entwöhnt hatte, schliesslich dennoch mitzuspielen begann und an diesem Spiel sichtlich Freude gewann.

Ludwig Hohl – Ein Film in Fragmenten (1982) lautet der Titel dieser Personenbeschreibung. Der Untertitel will nicht beteuern, dass der Film, da im Jahr 1980 der Tod des Porträtierten dazwischentrat, deshalb ein Fragment geblieben sei. Und er will auch nicht sagen, dass es eben weiter nicht gereicht habe, als diese schwierige Person Hohls nur fragmentarisch darzustellen. Die Wahl des Begriffes Fragment steht, wie könnte es anders sein, in bedachter Beziehung zum Werk des Schriftstellers. Dieses, sieht man von «Bergfahrt» ab, ist im Eigentlichen ein Werk aus Fragmenten, auch wenn es, wie «Die Notizen», das Hauptwerk, sich als ein Ganzes ausweist und als ein Ganzes vom Leser gelesen werden will. So prägt sich denn auch der Film, der mit achtzehn «Zwischentiteln» die Fragmente benennt, als ein Ganzes ein, so schrittweise sich auch sein Aufbau ausnimmt. Als ein Ganzes, das in den Teilen immer wieder und von Anfang an, im Rhythmus der Personenund Sachbereiche, die den einzelnen «Zwischentiteln» zugeordnet werden, und in der gegenseitigen Verklammerung dieser Bereiche über den Ablauf des Films hin erkennbar ist: denn nur das Schauen, das für einen Augenblick das Wissen bereithält, gewinnt Dauer.

Für das Verständnis von Hohls Werk ist es stilbildend, dass der erste Zwischentitel «Vom Arbeiten» heisst, der letzte dann «Das wahre Arbeiten» ansagt. Die existentielle Erfahrung nämlich, dass das «Arbeiten nichts anderes ist als aus dem Sterblichen übersetzen in das, was weitergeht», ist so angesprochen. Zwar erinnern die von Seiler gewählten Zwischentitel zum Teil auch an «Die Notizen», massgeblich aber sind sie unmittelbar abgeleitet von der Biographie Hohls, oder sie benennen die Orte des Lebens, des Schreibens, der Arbeit; vor allem den einen Tisch, an dem der Schriftsteller seine Arbeit tat. Jene Arbeit, die dem Erkennen des Realen gewidmet war, das im Erkennen denn auch erschaffen wurde.

So eng in der tatsächlichen Räumlichkeit, so angefüllt mit dem Reichtum einer in Gedanken und im Schreiben erarbeiteten Existenz, ist denn auch die mit dem Zwischentitel «Der Tisch» versehene Sequenz: es ist, als gliedere der Film sich mit allen seinen Fragmenten um diesen einen, den sechsten «Zwischentitel». Das wirkt so darum wohl, weil der Tisch, an dem alles geschrieben worden ist, an dem Ludwig Hohl im Film nun auch, vorlesend, sitzt, von dem er aufsteht, um wieder an ihn zurückzukehren, aufs neue immer wieder zum Mittelpunkt würde, wäre Ludwig Hohl nicht selber dieser Mittelpunkt.

Erstaunlich umfangreich ist das Materialübereinen Schriftsteller, der, wie Adolf Muschg meinte, nach dem Tod vielleicht aufhören würde, eine Legende zu sein. Umfangreich ist das Material möglicherweise darum, weil der Film überhaupt gedreht wurde; erstaunlich ist es auf jeden Fall, denn Hohl war ein Schriftsteller, der kaum je nach aussen getreten ist und der sich der Literatur seiner eigenen Zeit, weit mehr noch aber der Idolatrie des Künstlers, wie sie in Bildungskreisen tradiert wird, entzogen hat.

Was die Reife des filmischen Könnens hier bezeugt, ist der Wechsel der Stimmen. Hörbar ist die Stimme Hohls alternierend mit den Stimmen anderer Sprecher, unter ihnen unverwechselbar jene des Schauspielers Sigfrit Steiner; unverwechselbar darum, weil er Texte spricht, die Ludwig Hohl in den Gesprächen mit dem Filmer ins Tonband gesprochen hat. Zwei Altersstimmen, die eines Schauspielers, der zu markieren versteht, und die des Schriftstellers, der zu seinen eigenen Texten gleichsam kontrapunktisch vorträgt; zwei Stimmen alter Männer, die ineinander klingen, einander ablösen, in dramaturgisch perfekter Tonmontage.

Spielfilme für den Bildschirm

Als Seiler Ludwig Hohl – Ein Film in Fragmenten herausbrachte, hatte er sich als Autor auch von Spielfilmen bereits einen Namen gemacht, einen eher befehdeten freilich. Die beiden Spielfilme, Der Handkuss (1980) und Männersache (1981), bewegen sich thematisch keineswegs von den Dokumen ar:ilmen des Autors weg. Beider Filme Protagonisten sind, dieses Mal nun allerdings als Figuren spielhaft angelegt, Gesellschaftsunfähige, ordnen sich charakteristisch also ein in das dokumentarische Werk. Auch wenn man überzeugt davon ist, dass in der luziden Art, wie in Ludwig Hohl – Ein Film in Fragmenten ein Gesellschaftsunfähiger, wie es in der Schweiz seit Robert Walser viele Schriftsteller sind, differenzierteste Gestalt gewann, fehlt es auch den beiden in den Jahren zuvor ent tandenen Spielfilmen an Ansätzen zu derlei Luzidität keinesweg.

(Bild: Der Handkuss)

Der Handkuss ist ein Film, der im Nachgang zu dem im Jahr 1973 vom Fernsehen DRS au geschriebenen Wettbewerb, der filmische Adaptionen epischer Literatur unseres Landes erbringen sollte, als Auftrag in Produktion ging. Dem Film liegt eine Erzählung von Friedrich Glauser, «Der Schlossherr au England», zugrunde. Ein Stoff, der nach Meinung der Le ekommission des Senders für das abendliche Hauptprogramm nicht geeignet war. Sollte man im Jahr 1973 allerdings dem Filmer auch eine Begabung für das Leichthändige, das durchaus Spielerische, das scheinbar Gewichtlose, nicht zugetraut haben, dann widerlegte Der Handkuss schliesslich jede solche mögliche Befürchtung.

Seiler hat die kurze Geschichte dieser vielleicht geschlossensten Erzählung von Glauser aus Grossbritannien nach Frankreich übertragen. Von dort lässt er seinen Schlossherrn in die Schweiz heimkehren. Das hat berechtigt seinen doppelten Grund. Zum einen ist der Schlossherr in Glausers Erzählung, ein Heiratsschwindler, dem Betragen und den Redensarten nach eher einer, der aus Frankreich zurückkommt. Zum anderen ist Seiler umgekehrt mit diesem Stoff, mit dieser Hauptfigur des Louis Arbalete, einst Ludwig Armbruster, und mit dessen Hauptdarsteller Maurice Garrell auf seine Weise nach Frankreich heimgekehrt. Wer wollte nicht ausmachen, dass er mit Der Handkuss Jean Giraudoux huldigte – mit einer gewichtlosen Gewichtigkeit, mit einer Romantik, die sich ironisch stets in Distanz hält, mit einer Lebensfreundlichkeit, die zu erlangen für einen ernsthaften Schweizer immer auch ein Ideal ist.

Und ist, auf Künftiges wie «Wo der Strom noch jung ist» vorgreifend – wie man jetzt weiss –, für einen Filmautor, der die Enge der Schweiz kritisch ausgeleuchtet hat, dieser Stoff einer Heimkehr nicht bezeichnend? Nicht die Heimkehr eines pathetisch aufwirbelnden Patrioten und Auslandschweizers ist das, es ist die Heimkehr eines nicht «unbeschriebenen Blattes». Heimat ist da verschlagenerweise nicht schlicht ein Ruheort, obgleich sie so auch begehrt wird. Seiler wäre der letzte, der das nicht wüsste, und ein Aspekt der Ironie, die er bereitstellt, leuchtet gerade dieses verkehrte Heimweh aus. Die Sozialkritik, bei Glauser schon anzutreffen, ist eine veränderte – für die Oberschwester im Krankenhaus, wo der verwahrloste Heimkehrer fürs erste gepflegt wird, ist ein Geldschein, wie bei Glauser noch, kein Reichtum mehr. Doch der Stress ist, was die Frau charakterisiert, geblieben, geblieben die Pflicht als Lebenspensum, die Frustration also, das Leben verpasst zu haben.

Die Gewalt eines Gesellschaftsunfähigen

Fürs Fernsehen ebenfalls, und deshalb in der Spiellänge dessen Stundenregelung unterworfen, ist der zweite Spielfilm entstanden, Männersache (1981). Der Film war Teil der im Auftrag des Fernsehens DRS von der Nemo-Film AG in Zürich, einer Gründung von Seiler in Gemeinschaft mit den Regisseur-Kollegen der weiteren sechs Beiträge, hergestellten Reihe «Die sieben Todsünden». Die Titel der Filme lauteten: Neid oder ein anderer sein von Philippe Pilliod, Schriftsteller und Übersetzer von Max Frisch, Vater des tödlich verunglückten Stephane, dessen kreative Lebensdauer [une Kovach in der erwähnten Personenbeschreibung «Honeyland» erarbeitete; Wollust oder Gutknechts Traum von June Kovach, der einzigen Frau im Team; Faulheit oder der hinkende Alois von Georg Radanowicz; Völlerei oder Inselfest von Sebastian C. Schroeder; Stolz oder die Rückkehr von Friedrich Kappeler; Habsucht oder Hamburg-Madrid von Iwan P. Schumacher und schliesslich Zorn oder Männersache.

Auch in diesem Film, bezeichnend nicht einzig für das Werk Seilers, für die Haltung einer Generation von Filmern gleicherweise, ist das Drama der Gesellschaftsunfähigkeit. Dieses Mal allerdings nicht mit den Ergötzlichkeiten eines Divertissements ausgespielt, sondern aufgeladen mit Aggressivität, dem Zorn eines Jugendlichen. Was nicht bedeutet, dass diesem Zorn nicht auch ein Alterszorn nahe sein könnte, der, in Konsequenz gesammelter Erfahrungen, eine praktikable Lebensform in einer als stagnierend erlebten Gesellschaft durchaus fällig ist. Unter den sieben Filmen, die sich mit den Todsünden paradigmatisch befassen und diese variationenreich in Zusammenhänge mit den gesellschaftlichen Verhältnissen der Schweiz der frühen achtziger Jahre bringen, ist Männersache auf die unmittelbarste Art ein politischer Film.

Von diesem und den fünf anderen Filmen der Männer, die sich an der Reihe «Die sieben Todsünden» beteiligten, hebt sich June Kovachs Gutknechts Traum nun allerdings dadurch ab, dass sie entschieden von der Dramaturgie der These abrückt. Zwar illustrierte keiner der Filme ein moraltheologisches Apodiktum, wie es im Begriff Todsünde enthalten ist, und auch June Kovach verändert Sinn und Gehalt der Todsünde unter dem real existierenden Druck gesellschaftlicher Verhältnisse in der Schweiz als den gewollten Verstoss gegen Vorschriften, Konventionen und Normen. Was beispielhaft wiedergewonnen werden soll, sind die Unmittelbarkeit von Gefühl und Vitalität, die Freiheit in Verhalten und Denken, die der normierte Alltag verschüttet hat.

Walter Gutknecht, subtil gespielt von Fritz Lichtenhahn, ist Portier im Kundentresor einer Grossbank. Aus seiner Kellerexistenz wacht er auf, als er krank wird und in Träumen, die ihm eine Krankheit beschert, in Tag- und in Nachtträumen, den Weg zur Selbstbefreiung, zur Selbstverwirklichung au undschaftet. June Kovach weist ihm diesen Weg nicht in Funktion eines Plädoyers, durch das die These erklärt, wird, sondern macht sinnenhaft und sinnlich anschaulich, wie Gutknecht, der Träumer, diesen Weg geht. Selbst in den Sequenzen, in denen die Phanta ien de Protagonisten vom Ausbruch aus seiner privat wie beruflich genormten Existenz in Parallele gesetzt werden zu Experimenten mit Ratten, die im Laboratorium dem sogenannten Vagus-Tod ausgeliefert werden, erschliessen sich Sinn und Bedeutung unmittelbar und ohne psychologischpädagogische Explikationen. Gerade diese Sequenzen zeigen, wie realistisch die Bilder ind, die June Kovach für die Darstellung der von ihr denunzierten Situation gefunden hat: es sind – aus der eigenen Erfahrung der psychopädagogischen Beschäftigung heraus, die die Autorin dann später auch zu «Hone land» inspiriert hat – gefundene Bilder, nicht aber zu sinnbildlichem Gebrauch erfundene.

(Bild: Unser Lehrer)

Wollust wird nicht vordergründig exemplifiziert als blosse sexuelle Ausschweifung, selbst die skabrösen Phantasien Gutknechts sind unmittelbar sich entschlüsselnde Anschauung dafür, dass und wie sehr offenkundig unsere Existenz ihre Empfänglichkeit für alles Vitale eingebüsst hat, wie verarmt unsere Sinn lichkeit ist. Wollust äussert sich als das Erlebnis eines ursprünglichen Lebensbehagens, das sich in eine symbiotische Vielfalt von Erfahrung, Gefühl, Vorstellung, Utopie und Leidenschaft bündelt.

Männersache entstand nach Motiven von Otto F. Walter, dessen Kurzroman «Wie wird Beton zu Gras» das gleiche Thema behandelt. Nun ist der Film nicht schlicht eine Adaption des Romans, vielmehr ist die Entstehungsgeschichte von Roman und Film komplementär zueinander zu sehen. Es wird wohl das erste Mal gewesen sein, dass in unserem Land ein Schriftsteller und ein Filmer, ohne dass sie dabei gleich eine Symbiose eingegangen wären, gemeinsam und doch unabhängig voneinander den nämlichen Stoff in je eigener Sicht und nach je anderer Eigentlichkeit ihres Verhaltens in der Zeit, je auch nach den Bedürfnissen des ihnen vertrauten Mediums ausgearbeitet haben. Die Basis für die Gleichzeitigkeit von Roman und Drehbuch gab ein auf drei Schreibmaschinenseiten bemessenes Expose aus der Feder von Walter ab. Zwar hat dieser in die Bearbeitung des Themas durch Seiler dann und wann Einblick genommen, für die Niederschrift des Romans dann aber seinen Entwurf völlig anders entwickelt.

Die Anlässe in Roman und Film für den im Panzerwagen militarisierten Protest des Fünfzehnjährigen sind allerdings andere. Walter siedelte seinen Text in den Demonstrationen an, die gegen das Atomkraftwerk in Gösgen bei Olten organisiert wurden. Seiler lässt seinen Helden Koni gegen die Schule und die Absetzung einer geliebten Lehrerin in seinem kriegerischen Fahrzeug auffahren. Bei beiden also gesellschaftliche Ereignisse die unmittelbaren und dann logistisch ausgeführten Anlässe, bei Seiler indessen, wie es seinem Interesse für die Schule gemäss war, als Beweggrund das System des normativen Unterrichtens. Mit dem Dokumentarfilm Unser Lehrer hatte er ja bereits Kritik herausgefordert, und in der Praxis des Lebens war er einer der Initianten der «Freien Volksschule», deren Ziel es war, die Szenerie der Schullandschaft im Kanton Zürich neu zu bestellen. Der Ansatzpunkt war dabei ganz konkret und real existierend: die Entlassung einer Lehrerin, die in ihrer Klasse die Lektüre von Max Frischs «Wilhelm Tell für die Schule» betrieb.

Erzählt wird die Geschichte Konis aus der Sicht Hannas, der jungen Lehrerin, welche die Ereignisse einem Polizeibeamten zu Protokoll gibt. Erzählt wird die Geschichte also in Rückblendung, die im Rahmen der Exposition mehrmals anschaulich gemacht wird, innerhalb welcher die Erzählung chronologisch abläuft, wiewohl in weiten elliptischen Sprüngen. Es war ein handlungsmässig vielschichtiger, psychologisch und dramaturgisch vielfältig zu motivierender Stoff in die Spieldauer von knapp einer Stunde unterzubringen. So blieb Seiler nichts anderes übrig, als die Szenen, ohne dass dabei die Verständlichkeit eingeschränkt worden wäre, sehr stark einzuzirkeln. Was so entstand, ist ein in der szenischen Abfolge präziser Film, den einerseits die bestechend klaren, atmosphärisch dichten, nie hermetisch verschlossenen Bilder von Thomas Mauch und zum anderen die darstellerischen Leistungen von Charlotte Schwab als Hanna, Mathis Pilliod als Koni und Dieter Kirchlechner als alternder Lehrer gleichermassen zum Tragen bringen.

Die Sinngebung, die in Männersache zutiefst fassbar wird, weist bereits – so kann in der Rückschau auf ein zwar noch keineswegs abgeschlossenes, doch in seiner durchgehenden Haltung bereinigtes Lebenswerk abgeleitet werden – hin auf Palaver, Palaver. Mit der zerstörerischen Panzerfahrt Konis heisst Seiler keineswegs Gewalttätigkeit gut, und zur Gewalt wird auch nicht aufgerufen. Der alte Panzer, den der Knabe im Wald entdeckt hat, den er wieder fahrbereit gemacht hat, ist im Film zwar real, aber er ist als Instrument des Protestes zugleich ein Symbol, ein Fabelwesen gleichsam, in dem sich die Aggressivität des Halbwüchsigen konkretisiert. Gesetzt wird von Seiler das Zeichen dafür, dass eine rational geführte Argumentation rasch in die Irrationalität umkippen kann; dass wenig also geleistet ist, wenn der Protest dem Affekt, der radikalen Emotion ausgeliefert wird.

Jenes Ritual der politischen Auseinandersetzungen, das von Max Frisch in «Jonas und der Veteran» stichworthaft und doppelsinnig als Palaver bezeichnet worden ist, das Ritual der Disputationen, sofern diese unverrückbar rational geführt werden, muss, so hebt Seiler hervor, das Grundmuster eines Dialogs sein zwischen Standpunkten nicht nur, zwischen Menschen vielmehr auch. Das Grundmuster eines Dialogs, der, künstlerisch aufgefasst, ein Ereignis ist in der Tradition eines Diderot. Ein Ereignis demnach immer und jeder Zeit der Aufklärung. An diesem Etho der Aufklärung hält Seiler, der sich vehement zum Gegner der Antiaufklärer erklärt, die nach dem angeblichen Scheitern der Aufklärung ihren Wiedereintritt in die Geschichte vorbereiten, so hartnäckig wie argumentativ gründlich fest.

(Titelbild: Im Lauf des Jahres; letztes Bild: ...via Zürich)